- 投資におけるポートフォリオについて理解したい

- ポートフォリオの作り方を知りたい

- おすすめのポートフォリオを具体的に知りたい

投資を行う際には、資産の組み合わせや比率を指す「ポートフォリオ」を作成することが重要となる。

ポートフォリオを作成して投資を行うとさまざまなメリットがあり、効果的に資産の運用が実現できる。

自分に合ったポートフォリオを構築し、ベストなプランで投資を行おう。

本記事では、投資におけるポートフォリオの基本的な特徴や投資におけるリスク管理の重要性、運用ポートフォリオを構築する手順を解説していく。

初心者向けのおすすめポートフォリオの具体例や運用のコツ、専門家への相談についても紹介するので、ぜひ本記事を参考にポートフォリオ投資を始めてみよう。

投資におけるポートフォリオとは?

投資におけるポートフォリオとは「どの資産にどういった配分比率で投資を行うか」という資産配分のことを指す。

投資の基本である「分散投資」を実践するために、株式や債券、REIT(不動産投資信託)、金などの金融資産を組み合わせて運用を行うのがポートフォリオ投資である。

ポートフォリオ投資のメリットとして主に以下の2点が挙げられる。

- リスクが軽減できる

- 自分に合ったリスク水準にカスタマイズできる

後ほど詳しく解説するが、ポートフォリオを組んで投資を行うと、運用におけるリスクを軽減できる。

大きな損失が発生する危険性を軽減し、安定した運用を行うという意味でポートフォリオ投資は非常に有効だ。

また、自分に合ったリスク・リターンの水準にカスタマイズできる点もポートフォリオ投資の利点である。

最適なリスク水準にコントロールしながら運用するためにも、ポートフォリオの構築が重要だ。

例えば比較的リスクが大きい株式を多めに組み込むと、ポートフォリオ全体のリスク水準が高くなる。

一方で低リスク資産である債券を中心にポートフォリオを構成すると、リスク水準は低く抑えられる。

運用におけるリスクを軽減しつつ、自分に合ったリスク水準にコントロールできる点がポートフォリオ投資のメリットだ。

これから資産運用を始める際には、自分に合ったポートフォリオを構築しよう。

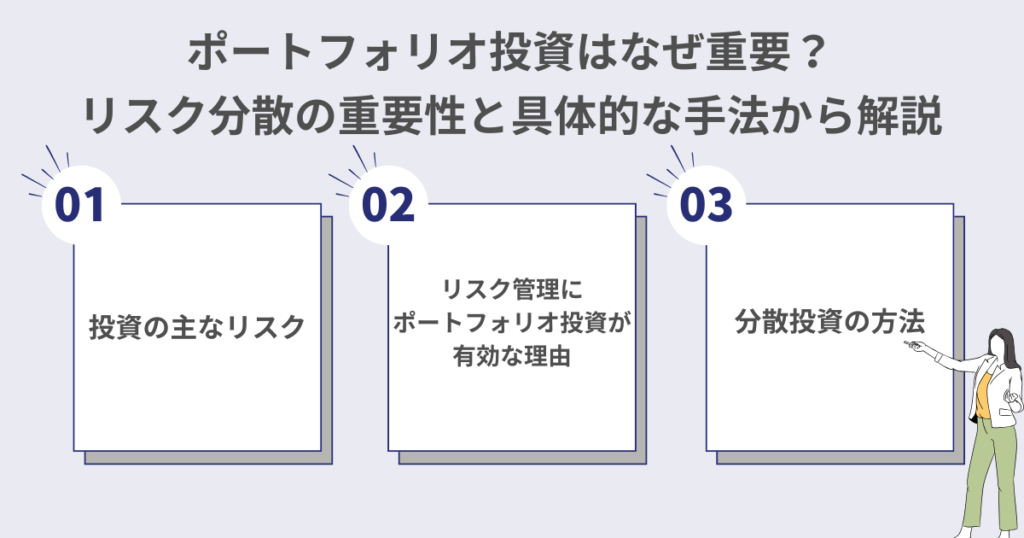

ポートフォリオ投資はなぜ重要?リスク分散の重要性と具体的な手法から解説

ポートフォリオの基本的な内容やメリットを紹介したが、なぜポートフォリオを組んで投資することが重要となるのだろうか。

ここでは、投資における主なリスクの種類やリスク管理にポートフォリオ投資が有効な理由、分散投資の方法について解説していく。

投資の主なリスク

そもそも投資における「リスク」とは、リターン(収益または損失)の振れ幅の大きさを指す。

つまり「リスクが大きい」というときはリターンの振れ幅が大きい状態を指し、大きな収益を得られる可能性もあれば、大きな損失が発生する可能性もあるということになる。

投資における主なリスクは以下の5つだ。

- 価格変動リスク

- 信用リスク

- 金利変動リスク

- 流動性リスク

- 為替変動リスク

それぞれのリスクについて理解を深めておこう。

価格変動リスク

価格変動リスクとは、金融商品の価格が変動するリスクのことだ。

経済の動向や投資家からの需要・供給のバランスなどで価格は日々変動しており、場合によっては投資元本を下回る可能性もある。

一般的に株式は価格変動リスクが大きく、債券は相対的に価格変動リスクが小さい傾向にある。

投資対象によって価格変動リスクの大きさは異なるため、投資を行う前にチェックしておくことが大切だ。

信用リスク

信用リスクとは、債券や株式を発行する発行体の信用力の変化によって価格が変動するリスクのことだ。

発行体の財務状況や経営状況が悪化すると信用力が低下し、株価や債券価格が下落する可能性がある。

特に、債券の場合は信用リスクが高まると利子の支払いや額面金額の償還を受けられなくなる可能性がある。

その分だけ金利は高く設定される傾向にあるが、ハイリスク・ハイリターンな運用となるため注意が必要だ。

民間の格付機関による格付けをチェックし、信用リスクを事前に確認しておこう。

金利変動リスク

金利変動リスクとは、市場金利の変動に伴って金融商品の価格が変動するリスクのことだ。

特に、債券の価格は金利と密接な関わりがあるため、金利の動向をよくチェックしておこう。

一般的に市場金利が上がると、市場で取引されている債券の価格は下落するケースが多い。

すでに発行された債券は金利が変わらないが、市場金利が上がると新しく発行される債券の金利は高くなる。

市場に流通している債券は相対的に魅力が低下し、価格が低下してしまうという流れだ。

一方で市場金利が下がると、市場で取引されている債券の価格は上昇する傾向にある。

市場金利が下がると新しく発行される金利が低くなり、相対的に市場に流通している債券の魅力が高まるためだ。

金利と債券価格の関係性を理解し、債券投資における金利変動リスクを頭に入れておこう。

流動性リスク

流動性リスクとは、現金化しやすいかどうかというリスクのことだ。

希望するタイミングで現金化しやすい資産は流動性リスクが低く、一方で換金が難しい資産は流動性が高いと言われる。

もっとも流動性リスクが低い資産は現金・預貯金だ。

例えば同じ株式であっても、盛んに取引が行われる大企業の株式は売買が成立しやすく、流動性リスクは低いと言える。

一方で取引量が少ない中小型の株式の場合、なかなか売買が成立せず、流動性リスクが高い状態となる。

株式や債券は市場で取引相手を見つけられる分、全体的な傾向としては流動性リスクが低いと言える。

一方、不動産は高額な資産であることから取引が成立しにくいケースが多く、流動性リスクが高い資産だ。

為替変動リスク

為替変動リスクとは、為替相場の変動によって収益が変動するリスクのことだ。

海外の株式や債券などに投資を行う場合、金融商品自体の価格が変動しなくても為替変動によって収益が変化する可能性があるため注意しておこう。

例えば、米ドル建ての資産に投資を行う場合、米ドル・日本円の為替相場が円安になると為替差益が得られる。

一方、為替相場が円高に振れると為替差損が生じてしまう。

為替相場は、各国の金利動向や経済政策、物価の状況などで大きく変動する。

外国資産に投資を行う際には、投資対象の価格と同時に為替相場の変動もチェックしておこう。

リスク管理にポートフォリオ投資が有効な理由

投資における各種のリスクを解説してきたが、これらのリスクを管理するためにポートフォリオ投資は非常に効果的である。

ポートフォリオ投資がリスク管理に効果的である理由として、主に以下の2点が挙げられる。

- リスクを打ち消しあうため

- 各資産のメリットを享受できるため

それぞれの理由について解説していく。

リスクを打ち消しあうため

ポートフォリオ投資が効果的である理由として「値動きの特徴が異なる資産に分散投資することでリスクを打ち消しあう」という点が挙げられる。

リスク・リターンの特性が異なる資産を組み合わせることでリスクが相殺され、安定したリターンで運用できる点がポートフォリオ投資のメリットだ。

例えば、リスク・リターンが異なる2つの金融商品に資金を50%ずつ投資するケースを考えてみよう。

商品Aのリスク・リターンが3%、商品Bのリスク・リターンが5%の場合、50%ずつ投資するとリターンは平均の4%となる。

しかしリスクについては、商品Aと商品Bの値動きが完全に同じである場合を除いて平均の4%以下になる。

これは値動きの特徴が異なる資産を組み合わせることでリスクを打ち消しあい、平均以下のリスクとなるという仕組みだ。

平均的なリターンを享受しつつ、リスクを平均以下に抑え込めることがポートフォリオ投資のメリットである。

各資産のメリットを享受できるため

複数の資産を組み合わせることで、各資産のメリットを享受できる点もポートフォリオ投資が効果的である理由のひとつだ。

各商品のメリット・デメリットを補いながら運用できることがポートフォリオ投資のメリットである。

例えば、株式の場合は価格変動リスクが大きく、短期的に資産が大きく減少する危険性が伴うというデメリットがある。

しかし一方ではインフレ時に資産価値が目減りしにくいというメリットがあり、中長期的に大きなリターンを期待できる点も魅力だ。

一方、債券の場合は金利がインフレ率を下回る可能性があり、大きなリターンを得ることは難しい。

しかし安定的に利子を得られるため、収益の見通しを立てやすい点が強みだ。

それぞれの特性を組み合わせることで、安定性と収益性を両立しながらインフレに対策を講じることもできる。

各資産のメリットを享受し、デメリットをカバーしながら運用できる点もポートフォリオ投資の利点だ。

分散投資の方法

ポートフォリオを構築し、分散投資を実践する具体的な方法として以下のポイントを押さえておこう。

- 資産クラスを分散させる

- 投資対象地域を分散させる

- セクターを分散させる

- 時間を分散させる

- 投資商品を分散させる

それぞれのポイントについて解説していく。

資産クラスを分散させる

資産クラスとは、投資対象となる資産の種類・分類のことを指す。株式や債券、不動産、金などが代表的な資産クラスである。

株式や債券、不動産などの資産クラスはそれぞれ異なる値動きの特徴を有するため、組み合わせることでリスク低減効果を得られる。

自身のリスク許容度に合わせて資産クラスを分散させ、リスク水準をコントロールしながら運用していこう。

投資対象地域を分散させる

投資対象となる地域を分散させることも重要だ。日本国内への投資だけでなく、先進国や新興国にも広く分散させておくと良いだろう。

日本は比較的リスクが小さい投資先であり、投資も基本的に日本円で行われることから為替変動リスクもほとんどない。

しかし日本のみに投資を行うと、国内のリスク要因に左右されやすくなってしまう。

先進国も比較的リスクが小さい投資先だが、国内への投資とは違って為替変動のリスクが伴う。

特定の国・地域だけに投資をしてしまうと為替変動の影響も大きく受けてしまうため、複数の国・地域に分散させることが大切だ。

新興国の場合は経済的・政治的なリスクが伴い、資産価値が大きく変動しやすい。

リスクが大きいため分散投資が必須となるが、中長期的に高いリターンを期待できる。

各地域の特性を踏まえ、投資対象地域を広く分散させて運用しよう。

セクターを分散させる

セクターとは、業種やテーマなどの株式が持つ特性で分類されるグループのことだ。

同じ株式であってもセクターによって値動きの特徴が異なるため、さまざまなセクターに分散投資を行うことが大切だ。

例えば、小売りや化学、鉄鋼、繊維等の素材産業のセクターは景気動向に左右されやすい「景気敏感株」と言われている。

好景気の局面では業績が伸びて株価が上昇しやすい一方、景気が悪化すると業績も低迷して株価が下落しやすい。

一方、食品や日用品、医薬品、ヘルスケア、通信などのセクターは業績が景気動向に左右されにくい「ディフェンシブ銘柄」と言われる。

景気が後退する局面でも株価が下落しにくく、安定したリターンを期待できることが特徴だ。

セクターを分散させておくことで、景気動向に左右されにくく、好景気でリターンを得られるポートフォリオを構築できる。

各セクターの値動きの特徴を踏まえ、適切に投資先を分散させよう。

時間を分散させる

分散投資は投資対象を分散させるだけでなく、投資するタイミングを分散させることも大切だ。

毎月・毎週などの一定の頻度で一定額を投資する「積立投資」で時間を分散させよう。

積立投資を行うことで、価格が安いときには購入数量が多くなり、価格が高いときには相対的に購入数量が少なくなる。

平均の取得単価が平準化され、価格変動リスクを抑えて運用できることが特徴だ。

積立投資を長期的に続け、時間を分散させながら安定的なリターンを目指していこう。

投資商品を分散させる

特性が異なる商品を組み合わせて運用することも効果的だ。

特に、投資信託の場合はファンドの運用方針によって特性に違いがあるため、異なる方針の商品を組み合わせると良いだろう。

投資信託は「インデックスファンド」と「アクティブファンド」という2種類に大きく分けられる。

インデックスファンドは市場指数と連動する投資成果を目指して運用される商品、アクティブファンドは市場指数を上回るリターンを目指して運用される商品だ。

インデックスファンドは日経平均株価やS&P500などの市場指数と連動を目指すため、市場の平均リターンを得られることが特徴である。

市場平均に対して負けることもなければ勝つこともなく下回ることもなければ上回ることもなく、安定したリターンを狙える商品だ。

一方のアクティブファンドは市場の平均リターン以上を目指して運用される。

場合によっては市場平均に負けることもあるが、市場平均を大きく上回る成果を得られる可能性もある。

両者を組み合わせることで、市場平均リターンをインデックスファンドで確保しながらアクティブファンドで積極的にリターンを追求するポートフォリオの構築が可能だ。

投資商品を分散させ、それぞれのメリット・デメリットをカバーしていくと良いだろう。

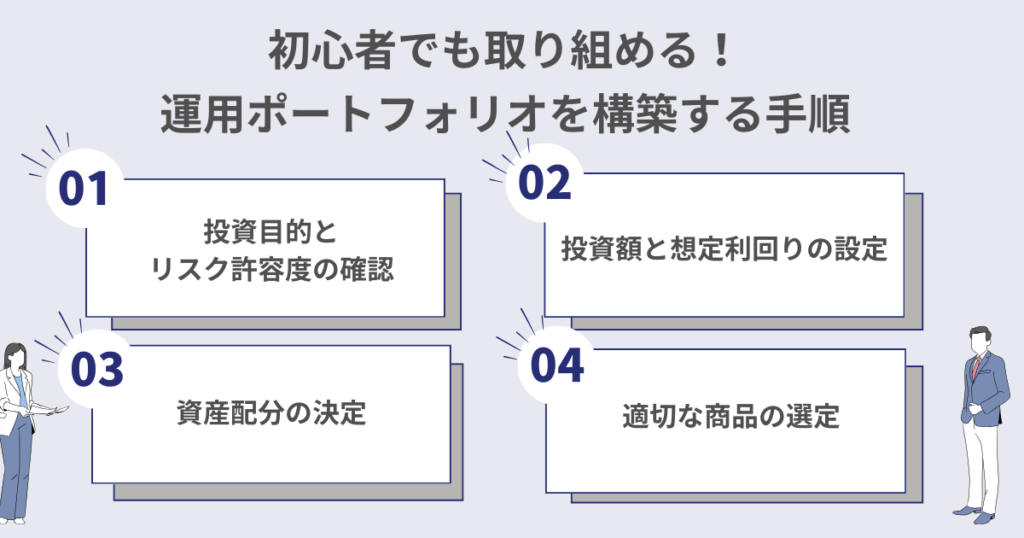

初心者でも取り組める!運用ポートフォリオを構築する手順

ここまで投資におけるポートフォリオの基本的な特徴やポートフォリオ投資の重要性を解説してきた。

内容を踏まえてポートフォリオを構築しようと考えている方も多いだろう。

実際にポートフォリオを作成する場合、以下の手順で進めていく。

- 投資目的とリスク許容度の確認

- 投資額と想定利回りの設定

- 資産配分の決定

- 適切な商品の選定

それぞれのステップについて解説していくので、ぜひ参考にしてポートフォリオを作成しよう。

ステップ1:投資目的とリスク許容度の確認

まず、自分自身の投資目的やリスク許容度を確認するところから始める。

運用のゴールとなる投資目的と許容できるリスク水準が明確にならないと投資計画を立てることが難しいため、ポートフォリオを作成する前にチェックしておこう。

一般的な投資目的には以下のようなものがある。

- 子どもの教育資金を準備したい

- マイホーム購入の頭金を貯めたい

- 将来の海外留学に必要な費用を貯めたい

- 老後資金を準備したい

上記のような形で「何のために投資を行うのか」「いつまでに資金を準備したいのか」という点を明確化しておく必要がある。

今後の人生設計で予定されているライフプランを踏まえ、投資目的を確認しておこう。

リスク許容度は、本人の資産状況や年齢、投資目的、性格などの要素で変動する。

資産に余裕がある人や年齢が若い人、運用期間に余裕がある人はリスクを取った運用を行えるが、資産がまだ少ない人や年齢を重ねた人、運用期間が短い人はリスクを避けた運用が推奨される。

自分が「どの程度のリスクを許容できるのか」「どの程度の損失であれば精神的に耐えられるか」という点を明確にしておこう。

ステップ2:投資額と想定利回りの設定

次に、投資額と想定利回りの設定を行う。自分の資産状況から投資に回せる金額を算出し、目標額との差額から想定利回りを設定しよう。

ポートフォリオを構築してリスク管理をしていても、投資のリスクを完全に回避することはできない。

生活費や緊急用の資金まで投資に回してしまうと相場が下落したときに生活に支障をきたす恐れがあるため、投資は必ず余剰資金で行おう。

一般的には「生活費の3ヶ月〜半年分」を預貯金で確保し、残りの資金を投資に回すべきと言われている。

現状の資産額から当面の生活費を差し引いた残りの金額が投資額となる。

また、想定利回りは目標金額と投資額をもとに算出すると良い。

インターネットで利用できる運用シミュレーションツールなどを活用し、想定利回りを逆算してみよう。

例えば、運用期間20年で目標金額が2,000万円、初期投資額100万円・毎月の投資額5万円の場合、目標達成に必要な利回りは3.9%となる。

およそ4%の想定利回りで運用できれば、目標金額を達成できることになる。余剰資金から投資額を算出し、目標額と投資額から想定利回りを設定しよう。

ステップ3:資産配分の決定

次のステップでは、資産配分の決定を行う。株式や債券、REIT(不動産投資信託)などをどの程度の割合で保有すべきか決めていこう。

資産配分については先ほど算出した想定利回りをもとに決めていくと良い。

各資産の利回りの目安をもとに、想定利回りを実現できる可能性が高い資産の組み合わせを導き出そう。

各資産クラスのおおよその利回りの目安は以下の通りだ。

- 国内株式:平均5〜7%

- 国内債券:平均1〜2%

- 外国株式:平均5〜10%

- 外国債券:平均1〜5%

- REIT:平均3〜5%

もちろん個別の商品によって利回りは異なるため、必ずしも上記の通りになるわけではない。

あくまでも目安として参考にしておき、想定利回りに合った資産配分を構築することが大切だ。

また、特定の資産だけで想定利回りを達成しようとするのではなく、複数の資産を組み合わせることも重要である。

例えば想定利回りが5%の場合、国内株式だけに投資をしても目標の利回りには到達可能だ。

しかし国内株式におけるリスク要因に左右されやすくなってしまうため、債券や外国資産にも分散しておく必要がある。

分散投資を行うことは前提としつつ、適切な配分比率を見極めて想定利回りを実現できるポートフォリオを構築しよう。

ステップ4:適切な商品の選定

資産配分が決まったら、具体的な商品の選定に進む。各資産クラスにおける適切な商品を選び、自分に最適なポートフォリオを構築しよう。

具体的な商品を選ぶポイントとして、以下の2点を頭に入れておこう。

- 今後も中長期的にリターンを見込めるかを判断する

- もっとコストが安い商品がほかに無いか探す

株式の場合、ブームのような形で株価が上昇する銘柄も少なくない。

一時的に上昇している銘柄を選ぶのではなく、今後も中長期的にリターンを期待できる銘柄に投資を行うことが大切だ。

業界の動向や業績の推移、決算の見通しなどをチェックした上で商品を選定しよう。

また、投資信託を活用してポートフォリオを組む場合、コストを確かめておくことも重要だ。

特に「信託報酬」は運用期間中にかかり続けるランニングコストであるため、なるべく安いものを選ぶことをおすすめする。

上記の2点をもとに商品を選定し、ポートフォリオを構築して投資を始めよう。

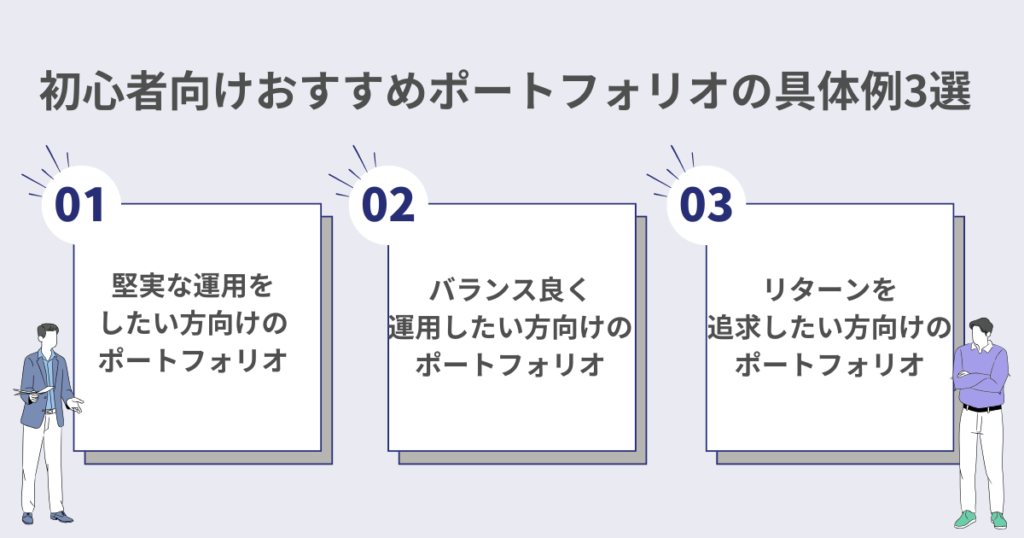

初心者向けおすすめポートフォリオの具体例3選

ポートフォリオを構築する手順を紹介したが、参考となるものがない状態で作成することは難しいだろう。

次に、初心者向けのおすすめポートフォリオを3種類紹介していく。

リスク許容度や投資目的に分けて紹介するので、ぜひ参考にして自分なりのポートフォリオを作成しよう。

堅実な運用をしたい方向けのポートフォリオ

なるべくリスクを抑え、堅実に運用していきたい方は以下のようなポートフォリオがおすすめだ。

- 国内債券:40%

- 外国債券:30%

- 国内株式:20%

- REIT:10%

リスクを抑えるポートフォリオの特徴としては、低リスク資産の債券を中心に資産を配分するという点が挙げられる。

国内外の債券でポートフォリオの約7割を占めており、かなりリスクを回避した資産配分だ。

債券は利子の支払いや額面金額の償還が約束されており、安定した収益を期待できる。

市場で取引されていることから流動性リスクもそこまで高くはなく、緊急の資金需要にも対応しやすい。

また、値動きの特徴が異なる株式やREITを組み込んでいる点も本ポートフォリオの特徴だ。

債券価格が下落している局面でも、株式やREITの価格が上昇していれば損失をカバーできる。

低リスクな運用を求める場合でも、ややリスクが大きい株式やREITなどは組み込んでおく方が良い。

「なるべくリスクを抑えたい」「資産を大きく減らさずに堅実に運用したい」という方は、上記のポートフォリオを参考に投資を始めてみよう。

バランス良く運用したい方向けのポートフォリオ

収益性をある程度確保しつつ、リスクもそれなりに抑えたバランスの良い運用を実践したい方は以下のようなポートフォリオがおすすめだ。

- 国内株式:30%

- 外国株式:20%

- 国内債券:20%

- 外国債券:15%

- REIT:15%

バランス重視のポートフォリオの特徴としては、国内・外国の株式や債券、REITに広く分散投資を行うという点が挙げられる。

特定の資産の比率を多くするのではなく、各資産に少しずつ資金を投じるという資産配分だ。

繰り返しとなるが、株式・債券・REITはそれぞれ異なる値動きの特徴を持つため、バランス良く組み合わせることで収益の安定性は高まる。

一方で資産の約半分を株式で構成しているため、中長期的なリターンを狙える点も魅力だ。

また、債券やREITから利子・分配金を定期的に受け取れる点も上記のポートフォリオのメリットである。

株式で中長期的な資産成長を狙いつつ、運用期間中は定期的なインカムゲインを確保できるバランスの良いポートフォリオだ。

「バランスを重視して投資したい」「資産の成長性と安定した収益性を両立したい」という方は、上記のポートフォリオを参考に資産配分を考えてみよう。

リターンを追求したい方向けのポートフォリオ

ある程度のリスクを許容し、積極的にリターンを追求したい方は以下のようなポートフォリオがおすすめだ。

- 外国株式:40%

- 国内株式:30%

- REIT:20%

- 外国債券:10%

リターンを追求するポートフォリオの特徴としては、期待リターンが大きい株式を中心に資産を配分するという点が挙げられる。

資産全体の約7割を国内外の株式で占めており、ある程度リスクを取りに行く資産配分だ。

外国株式については米国株が主な選択肢となるが、近年はインドやベトナムなどの新興国の株式も注目を集めている。

すべて新興国に資金を投じるのはリスクが大き過ぎるが、先進国と組み合わせて運用することで高いリターンを狙いに行ってみても良いだろう。

また、外国債券は運用資産の10%という低い比率となっており、複数の銘柄に分散投資することが難しいケースもある。

外国債券で運用される投資信託などであれば、少額でも分散投資ができるためおすすめだ。

「ある程度のリスクを許容できる」「中長期的に資産を増やしていきたい」という方は、上記のポートフォリオを参考に資産配分を検討しよう。

ポートフォリオ投資はリバランスが不可欠!

ここまでポートフォリオの構築について紹介してきたが、ポートフォリオを組んで運用を始めたらあとは放置して良いというわけではない。

運用を始めてからも「リバランス」を行う必要がある。

ここでは、リバランスの基本的な内容や定期的にリバランスを行うべき理由を紹介していく。

また、リバランスを行うタイミングについても解説するので、ぜひ参考にして計画的に資産を運用していこう。

リバランスとは

リバランスとは、ポートフォリオ投資において資産の再配分を行うことを指す。

運用をスタートしてから時間が経過すると、市場の変動によって当初決めた資産配分から変化してしまう。変化した資産配分をもとに戻す取り組みがリバランスである。

例えば、運用当初に「株式50%・債券50%」というポートフォリオを構築したケースを考える。

株式市場が好調で大きく上昇し、債券市場が下落した結果、配分比率が「株式60%・債券40%」に変化した場合、当初のポートフォリオから乖離してしまう。

上記のケースでは、株式を一部売却し、債券を追加購入することで当初想定していた資産バランスに調整できる。

ポートフォリオ投資を行う際には、定期的に資産状況をチェックして資産配分を調整し直すことが大切だ。

リバランスを行うべき理由

リバランスを行うべき理由として、主に以下の2点が挙げられる。

- リスク許容度とのギャップを防ぐため

- 投資効率を高めるため

それぞれの理由を解説していく。

リスク許容度とのギャップを防ぐため

1つ目は、自身のリスク許容度とポートフォリオのリスク水準のギャップを防ぐためという理由である。

先ほど解説した通り、運用をスタートしてから時間が経過すると、市場変動によって当初の資産配分から変化してしまう。

資産配分の変化によるリスク許容度とのギャップを埋めることがリバランスの目的だ。

例えば市場変動の影響で株式の比率が高まり、債券の比率が低くなった場合、ポートフォリオ全体のリスク水準は高くなってしまう。

自分自身のリスク許容度を超えてしまうと、市場の変動によって想定外の損失を抱える危険性がある。

反対に、債券の比率が高まった場合、ポートフォリオ全体のリスク・リターンが小さくなってしまう。

当初想定していたリターンを得られず、運用目標に到達できない可能性もある。

最適なポートフォリオを維持するためにも定期的に資産状況をチェックし、必要に応じてリバランスを行うことが大切だ。

投資効率を高めるため

2つ目は、リバランスによって投資効率を高めるためという理由である。投資パフォーマンスを改善し、より効率的に投資を行える点がリバランスのメリットだ。

一般的にリバランスは、値上がりによって比率が増えた資産を一部売却し、相対的に割安な資産を購入することになる。

つまり値上がりした資産を利益確定させつつ、割安な資産を安く買い付けるということだ。「安く買って高く売る」という投資の基本に忠実な運用を実践できる。

ポートフォリオの最適化がパフォーマンスの改善につながる場合もあるため、定期的にリバランスを行うことが重要だ。

リバランスを行うタイミング

リバランスを行うべきタイミングとして以下の3つが挙げられる。

- 年に1回程度

- 相場が大きく変動したタイミング

- 自身のリスク許容度が変化したタイミング

リバランスを行う場合、取引にコストがかかるケースもあるため、あまり頻繁に行うことは推奨できない。

基本的には年に1回ほど資産状況をチェックし、必要であればリバランスを行うというのがおすすめだ。

ただし、相場が大きく変動している場合はリバランスの必要性も高まる。

相場が急騰・暴落しているというニュースが入ってきたら、資産状況を見てリバランスを行うと良いだろう。

また、ライフステージの変化などに応じてリスク許容度も変わっていく。

結婚や子どもの誕生、転職、退職、子どもの独立などで自身の生活環境が変化したときには、ポートフォリオのリバランスも検討すると良いだろう。

この場合は運用当初の資産配分に戻すのではなく、現在のリスク許容度に合った資産配分に変更する必要がある。

ポートフォリオ投資を始めてからも、上記のタイミングを意識しながらリバランスを実践しよう。

ポートフォリオ投資における3つのコツ

ポートフォリオ投資を行う際は、以下の3つのポイントを押さえて運用を実践しよう。

- 過剰なリスクを避ける

- 継続的に情報を収集する

- 手数料・税金などのコストを意識する

それぞれのポイントを解説していく。

過剰なリスクを避ける

まず、過剰なリスクを避けて投資を行うという意識を持っておこう。バランスが取れたポートフォリオを構築し、大きな損失を回避しながら運用していくことが大切だ。

投資で順調にリターンが得られると、なかには「もっと大きなリターンを目指したい」と考えてリスク水準を引き上げてしまうケースが少なくない。

過剰にリスクを取ってしまい、失敗したときに大きく資産を減らしてしまうというパターンが多いため注意が必要だ。

繰り返しとなるが、資産クラスや投資対象地域、セクター、時間の分散を意識した運用が鉄則である。

特定のリスク要因に左右されにくい分散ポートフォリオを構築し、過剰なリスクを避けながら安定的な運用を目指すことがポートフォリオ投資を成功させるコツだ。

継続的に情報を収集する

運用を始めてからも、継続的に投資関連の情報を集めておくことが大切だ。

集めた情報を分析し、必要に応じてポートフォリオの内容を見直したり、投資計画を修正したりすることが重要である。

特に、投資対象地域の政治・経済のニュースや個別企業の決算情報などは投資判断において必須の情報である。

普段から新聞・ニュースなどで情報を集めたり、証券会社のアナリストが執筆したマーケットレポートをチェックしたりしておくと良い。

また、情報を入手した後にマーケットがどのような反応を見せるのかもチェックしておこう。

例えば「金利の引き上げが発表されたときに株価がどのように動くか」「決算発表の前後で出来高はどのように変化するのか」などを見ておくと、少しずつ情報収集のポイントが掴めるようになっていく。

ポートフォリオ投資は基本的には長期運用が前提であり、売買を繰り返すことは推奨されない。

しかし、場合によっては対応が必要となるケースもあるため、常に投資情報にアンテナを張っておこう。

手数料・税金などのコストを意識する

投資を始める際には、手数料や税金などのコスト面にも目を向けておく必要がある。

なるべくコストを抑える工夫をし、コストパフォーマンスが高い投資ポートフォリオの構築を目指そう。

手数料については、売買時に発生する「取引手数料」と投資信託の保有期間中に支払う「信託報酬」がメインとなる。

証券会社や運用会社などに支払うコストだ。取引手数料に関しては無料としているネット証券が多く、コストを抑えやすい環境が整っている。

信託報酬は似たような商品でも差が生じている場合があるため、最もコストが低い商品を選ぼう。

税金については、本来は株式・投資信託等の利益に対して20.315%が課税される。

しかし、NISA制度を利用することで非課税での運用が可能となる。

年間360万円・生涯1,800万円までの非課税投資枠を利用できるため、上手く活用して税金の負担を軽減させよう。

手数料・税金を抑える方法を上手く活用し、効率的な投資を実践していこう。

専門家に相談するのも選択肢のひとつ

ポートフォリオ投資におけるコツを紹介してきたが、すべてを実践することは容易ではない。

自分だけでポートフォリオ投資を成功させる自信がない方は、専門家への相談を検討してみると良いだろう。

投資助言を行う専門家は、あなたの資産状況や運用目的、リスク許容度などを総合的に踏まえてアドバイスを提供してくれる。

アドバイザーによっては具体的な投資先の提案まで対応してくれるため、安心して投資をスタートできるだろう。

ポートフォリオ投資を成功に近づけたいのであれば、投資助言を行う専門家への相談もひとつの手だ。

ち短期的な変動に惑わされないこと、損失を被っても生活に支障をきたさないように注意することが重要だ。

「資産運用ナビ」を活用してプロと最適なポートフォリオを作成しよう

最適なポートフォリオを構築したいのであれば「資産運用ナビ」を利用して専門家を探すことをおすすめする。

自分に合った専門家を探し、最適化されたポートフォリオで効率的に投資を実践しよう。

ここでは、ポートフォリオ投資の難しいポイントや専門家に相談すべき理由、「資産運用ナビ」の特徴・利用方法について解説していく。

ポートフォリオ投資の難しさとは

ポートフォリオ投資の難しいポイントとして、以下のような点が挙げられる。

- 想定利回りに合った資産配分

- 最適な商品の選定

- 投資情報の収集

- 定期的なポートフォリオの見直し

本記事でもポートフォリオを構築する手順を解説したが、投資経験が少ない初心者の方がすべて実践することは容易ではない。

想定利回りに合った資産配分の決定や最適な商品の選定など、自分に合ったポートフォリオの構築自体が難しい。

また、運用を開始してからも投資情報を収集したり、定期的にポートフォリオを見直したりする必要がある。

しかし投資情報を素早くキャッチして分析し、状況に応じてリバランスを行うというのはハードルが高い。

投資経験が少ない初心者の方が自分だけでポートフォリオ投資を行うことは非常に難しいと言えるだろう。

専門家に相談すべき理由

上記のような難しさがあることを踏まえると、ポートフォリオ投資は専門家に相談しながら進めていくべきだろう。

専門家に相談するメリットとして以下の2点が挙げられる。

- 最適化された投資ポートフォリオを提案してもらえる

- 的確なアフターフォローを提供してくれる

投資助言を行う専門家は、あなたの資産状況や投資目的、リスク許容度を踏まえてポートフォリオを構築する。

「一般的におすすめのポートフォリオ」ではなく、あなたの状況に合わせてカスタマイズしたポートフォリオを提供してくれるため、効率的に投資を行うことが可能だ。

また、専門家は運用が始まってからもサポートを継続してくれる。

マーケットの動向や資産状況の変化に合わせて投資計画の修正を行ったり、ライフステージの変化に伴うリスク許容度の変化を踏まえてポートフォリオをリバランスしたりと、的確にアフターフォローを提供してくれる。

自分に合った投資戦略・ポートフォリオで効率的に運用を行うためにも、投資助言を行う専門家に相談してみてはいかがだろうか。

「資産運用ナビ」を活用しよう

信頼できる専門家をお探しの方は「資産運用ナビ」の利用がおすすめだ。

「資産運用ナビ」とは、相談先を探す投資家と資産運用アドバイザーをマッチングさせるオンラインプラットフォームである。

「資産運用ナビ」でアドバイザーとマッチングする手順は以下の通りだ。

- 専用フォームに希望条件を入力する

- 条件に合ったアドバイザーが自動診断される

- アドバイザーのプロフィールを見て相談先を選ぶ

- 初回面談の日程を調整する

- アドバイザーとの初回面談を行う

たった60秒、あなたの希望条件をフォームに入力するだけでぴったりのアドバイザーが自動診断される。

「資産運用ナビ」ではアドバイザーのプロフィールが公開されており、事前に経歴や得意分野などをチェックした上で申し込めることが特徴だ。

アドバイザーの紹介は全国47都道府県どこでも対応しており、オンラインでの面談も可能である。なかなか外出が難しい方でも専門家に相談できる点がメリットだ。

アドバイザーの紹介料・相談費用は無料であり、何回相談しても費用は一切かからない。

ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、信頼できるアドバイザーを探してみよう。

最適なポートフォリオを作成して投資を始めよう

リスク管理の観点から考えると、投資においてはポートフォリオの構築が必須である。

資産クラスや投資対象地域、セクターなどを分散させたポートフォリオを構築し、リスクを抑えて安定的なリターンを目指していこう。

ポートフォリオ投資を行う際には「過剰なリスクを避ける」「継続的に情報を収集する」「手数料・税金などのコストを意識する」などのコツを押さえておくと良い。

本記事の内容を参考に最適なポートフォリオ投資を実践しよう。

もし自分だけでポートフォリオ投資を行うことに不安がある場合、投資助言を行う専門家への相談を検討すると良い。

最適化されたポートフォリオの提案を受け、アフターフォローを提供してもらいながら効果的に投資をしていこう。

「資産運用ナビ」では、あなたにぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介するサービスを提供している。

ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、信頼できるアドバイザーを探してみてはいかがだろうか。

資産のポートフォリオに現金を含めるに関するQ&A