- 新NISA口座をどの証券会社で開設するべきか迷っている

- 項目別に口座の特徴を比較したい

- NISA口座を選ぶポイントを知りたい

新NISAは2024年から始まった、投資の利益が非課税になる制度だ。旧NISAに比べて非課税枠が大幅に拡大し、投資初心者からベテランまで利用が広がっている。

制度は共通だが、証券会社・銀行ごとにサービスや取扱商品のラインナップは異なるため、どこで口座を作るかが資産運用の成果に直結する。

編集部がピックアップ!

新NISAにおすすめの金融機関

| 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | |

|---|---|---|---|

| タイプ | 初心者向け | コスト重視派 | ポイント還元重視派 |

| 主な強み | 直感的で使いやすい取引画面・アプリ。楽天ポイントが貯まる・使える。 | 業界最多水準の商品数。国内・米国株の手数料無料範囲が広い。 | クレカ積立のポイント還元率が業界最高水準(最大3.1%)。 |

| こんな人におすすめ | 投資が初めての人、楽天のサービスをよく利用する人 | 幅広い商品から選びたい人、手数料を徹底的に抑えたい人 | 効率的にポイントを貯めながら資産運用したい人 |

なぜこの3社が優れているのか、そして自分にはどれが最適なのか。

本記事では、新NISA口座選びの全知識を、初心者にも分かりやすく徹底解説する。

NISAはどこがおすすめ?口座選びで失敗しない5つの比較基準

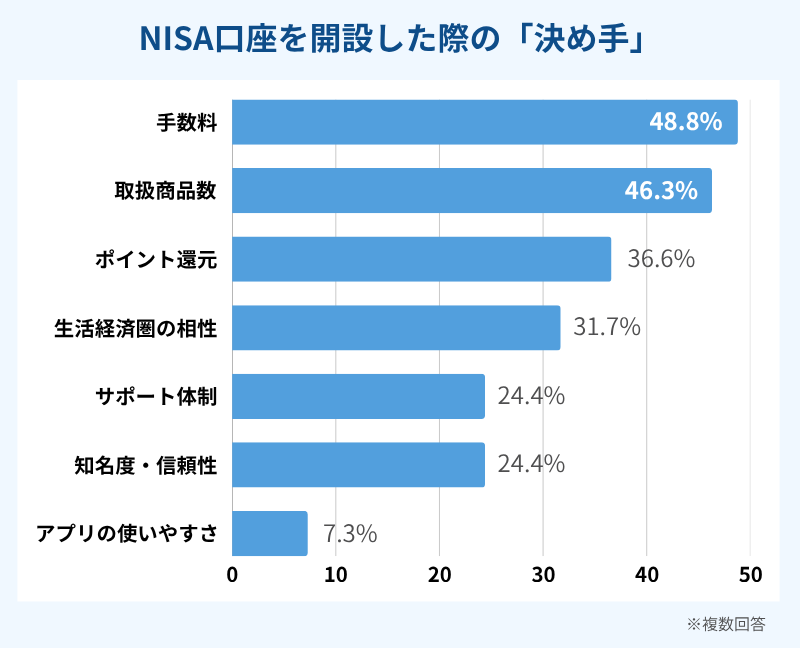

これから口座選びで失敗しないための5つの比較基準を解説するが、その前に、実際の利用者が何を重視して口座を選んでいるのかを見てみよう。

当サイトが実施した「おすすめの新NISA口座に関する調査」によると、利用者が新NISA口座を選んだ決め手として、「手数料」「取扱商品数」「ポイント還元」がその理由の上位を占めた。

つまり、これから解説する以下の5つの基準は、多くの投資家が実際に重視したポイントであり、これを理解し比較することが、自分に合った最適な口座選びに直結する。

この5つは金融機関によって違いがあるところだ。それぞれ確認してみよう。

基準1:投資信託の取扱数

投資信託は個人投資家でも小口で簡単に分散投資ができる金融商品だ。

少額から世界中の資産に投資できるため、特に初心者にとってはメインの選択肢になる。

実は、金融機関によって投資信託の取扱銘柄と数に違いがある。

- 自分の投資方針にあった商品を見つけやすい

- 信託報酬(運用コスト)がより低い、優れたファンドが選べる

- 将来、投資スタイルが変化しても対応できる

もし取扱数が少ない金融機関を選んでしまうと「信託報酬が割高なものしか取り扱いがない」「思っていた投資ができない」など後悔することになりかねない。

そのため、なるべく商品ラインナップが豊富な金融機関を最初に選んでおいた方が良い。

特に新NISAの「つみたて投資枠」で購入できる商品は、金融庁が定めた基準をクリアした投資信託(ETF含む)に限定されている。

この枠を有効活用するためにも、投資信託の取扱数や商品ラインナップの豊富さは重要な判断基準となる。

基準2:個別株投資が可能か

新NISAの「成長投資枠」では個別株への投資が可能だ。

ただし、金融機関によっては個別株投資そのものを取り扱っていない場合がある。

例えば、銀行では新NISA口座を開設できるが、個別株の売買はできない。

そのため、個別株投資に挑戦したいなら証券会社で口座を開設する必要がある。

また、個別株投資をする際には以下の2つに関しても注目しよう。

- 外国株の取扱

-

AppleやNVIDIA、Amazonといった世界的なグローバル企業に投資したい場合、外国株(特に米国株)の取扱いがあるかを確認する必要がある。証券会社によって投資できる国や銘柄は異なる。

- 単元未満株の取扱

-

日本の株式市場では、通常100株を1単元として取引される。そのため、株価の高い銘柄(例:ファーストリテイリングや任天堂など)を購入するには数百万円の資金が必要になることがある。しかし、「単元未満株(1株から購入できるサービス)」に対応していれば、数千円〜数万円の少額からでも有名企業の株主になれる。

これらの対応状況は証券会社ごとに異なるため、成長投資枠でどのような投資をしたいかを考え、それに合った環境を提供している金融機関を選ぶことが重要だ。

基準3:取引手数料

株式や投資信託を売買する際には、取引手数料がかかる場合がある。

この手数料は、取引のたびに発生するコストであり、長期的に見るとリターンを圧迫する要因となる。

- NISA口座の手数料

多くのネット証券では、顧客獲得のためにNISA口座内での取引手数料を無料に設定している。特に日本株や米国株、多くの投資信託の売買手数料が無料となっていることが多い。 - 対面証券や銀行

一方で、対面証券や一部の銀行では、NISA口座の成長投資枠の取引には所定の手数料がかかる場合がある。

売買手数料は、一度の取引では少額でも、積立投資や銘柄の入れ替えを繰り返すうちに無視できない金額になる。

コストを最小限に抑えることは、資産運用の鉄則だ。手数料体系は必ず事前に確認しよう。

基準4:クレカ積立

クレカ積立は、毎月の投資信託の積立代金をクレジットカードで決済するサービスだ。

最大のメリットは、積立額に応じてクレジットカードのポイントが貯まることである。

例えば、毎月5万円を積立投資する場合、ポイント還元率が1.0%なら年間で6,000円分、0.5%なら3,000円分のポイントが貯まる。

これは、運用リターンとは別に得られる確実な利益であり、活用しない手はない。

しかし、このサービスも金融機関によって内容が大きく異なる。

- 提携クレジットカード

指定されたカードしか利用できない。 - ポイント還元率

カードの種類やランク、年間の利用額によって変動する。 - 積立上限額

2024年の法改正で月10万円に引き上げられたが、金融機関によって対応が異なる。 - 貯まるポイントの種類

Vポイント、楽天ポイント、dポイントなど。

普段使っている経済圏のポイントが貯まるか、高い還元率を得るための条件は自分にとって現実的か、といった視点で比較検討することが重要だ。

基準5:投信保有ポイント

投信保有ポイントは、その名の通り投資信託を保有しているだけで、残高に応じてポイントが付与されるサービスだ。

新NISAでは長期的に資産を保有することが基本となるため、ただ寝かせておくだけでポイントが貯まるこのサービスは非常に魅力的である。

これも金融機関によって、サービスの有無や内容が異なる。

- ポイント付与率(還元率)

金融機関や保有する投資信託の銘柄によって異なる。一般的に信託報酬が高い銘柄ほど付与率も高い傾向があるが、人気の低コストファンドは対象外だったり、付与率が低かったりする場合もある。 - 貯まるポイントの種類

クレカ積立と同様、金融機関ごとに異なる。

長期投資を前提とするなら、自分が投資したいと考えているファンドのポイント付与率を比較し、最も有利な金融機関を選ぶのも一つの戦略である。

【2025年版】証券会社・銀行の新NISAを徹底比較

上記5つの基準に基づき、主要なネット証券・対面証券・銀行の新NISA対応状況を比較した。

結論から言えば、取扱商品数、手数料の安さ、ポイントサービスの充実度といったあらゆる面で、ネット証券が対面証券や銀行を圧倒している。

特別な理由がない限り、新NISA口座はネット証券で開設するのが最も合理的と言える。

【大手ネット証券】

| 投資信託取扱数 | 日本株手数料 (NISA) | 米国株手数料 (NISA) | クレカ積立 | 投信保有 ポイント | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |||||

| SBI証券 | 1,351本 | 271本 | 無料 | 無料 | 0~3.0% | |

| 楽天証券 | 1,324本 | 251本 | 無料 | 無料 | 0.5~2.0% | (一部対象外) |

| マネックス証券 | 1265本 | 266本 | 無料 | 無料 | 0.2~3.1% | |

| 松井証券 | 1,194本 | 245本 | 無料 | 無料 | 0.5~1.0% | |

| 三菱UFJ eスマート証券 | 1,177本 | 259本 | 無料 | 無料 | 0.5~1.0% | |

【大手対面証券】

| 投資信託取扱数 | 日本株手数料 (NISA) | 米国株手数料 (NISA) | クレカ積立 | 投信保有 ポイント | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |||||

| 野村證券 | 480本 | 20本 | 有料 | 有料 | ||

| 大和証券 | 203本 | 36本 | 有料 | 有料 | ||

| SMBC日興証券 | 550本 | 157本 | 有料 | 有料 | ||

【大手銀行】

| 投資信託取扱数 | 日本株手数料 (NISA) | 米国株手数料 (NISA) | クレカ積立 | 投信保有 ポイント | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |||||

| 三菱UFJ銀行 | 415本 | 24本 | 取扱なし | 取扱なし | ||

| みずほ銀行 | 77本 | 10本 | 取扱なし | 取扱なし | ||

| 三井住友銀行 | 97本 | 4本 | 取扱なし | 取扱なし | ||

※2025年8月時点、各社公式サイト調べ。手数料はインターネットコース、クレカ積立の還元率はカードランク等による最大値を含む。

この表から、以下の事実が明確になる。

- 投資信託の選択肢

-

ネット証券が対面証券や銀行の数倍から数十倍のラインナップを誇る。

- 手数料

-

ネット証券はNISA口座での主要な取引手数料が無料である一方、対面証券は株式の取引が有料。

- ポイントサービス

-

クレカ積立や投信保有ポイントは、ネット証券独自の強力なサービスである。

対面での相談に価値を感じる場合を除き、コストを抑え、豊富な選択肢から自由に選び、ポイントの恩恵も受けたいのであれば、選択肢は自ずとネット証券に絞られる。

では、数あるネット証券の中で、具体的にどこを選ぶべきか。次章からは、冒頭で紹介した3社を中心に、タイプ別のおすすめ口座を深掘りしていく。

【2025年最新】新NISAのおすすめ口座はこの3社!

ここからは、「初心者」「コスト重視派」「ポイント還元重視派」という3つのタイプ別に、最適な証券会社とその理由を徹底的に解説する。

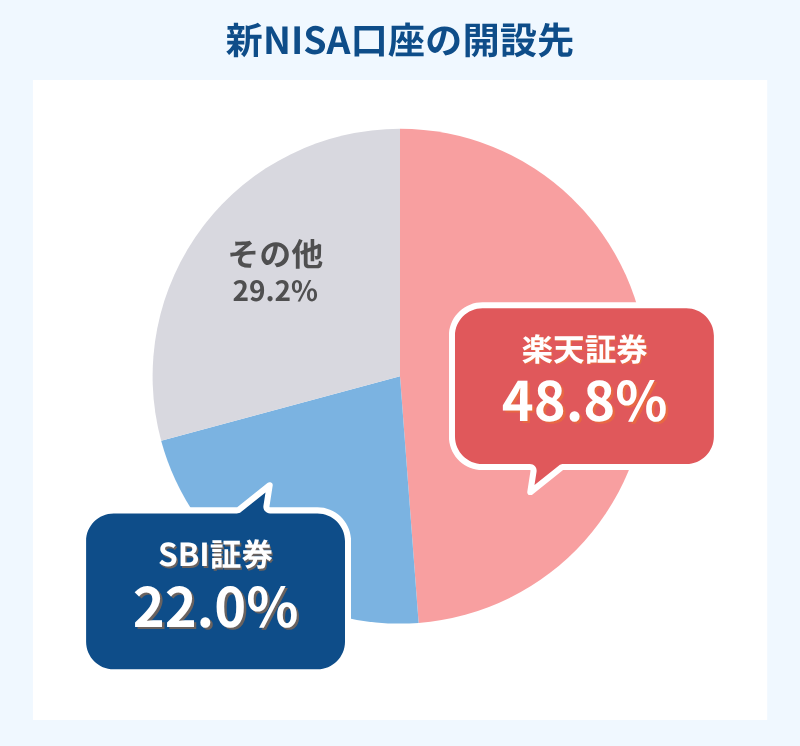

本記事で紹介する証券会社は、実際の人気においても他を圧倒している。

前述の調査によれば、新NISAの口座開設先は「楽天証券」が48.8%、「SBI証券」が22.0%となり、この2社だけで全体の7割を超えるシェアを占めているのだ。

多くの投資家から選ばれている理由を、実際の利用者の声も交えながら深掘りしていく。

【初心者向け】楽天証券:直感的な操作性と楽天ポイント連携が魅力

「投資は初めてで、何から手をつけていいか分からない」「複雑な操作は苦手」という初心者に最もおすすめなのが楽天証券だ。

おすすめ理由①:圧倒的に分かりやすい画面とアプリ

楽天証券の強みは、初心者でも直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI)にある。

PCの取引画面はもちろん、スマホアプリ「iSPEED」は機能が豊富でありながら、シンプルで分かりやすいと評判が高い。

銘柄探しから発注、資産管理まで、スマホ一つでストレスなく完結できる。

初心者でも設定しやすい。分かりやすい言葉でホームページが作られている。

取引の際に使用するツールが使いやすい

- 参照:アドバイザーナビ会社「おすすめの新NISA口座に関する調査」

実際にこのような口コミが寄せられており、初めて投資に触れるユーザーにとっての安心感につながっている。

おすすめ理由②:楽天ポイントが貯まる・使える

楽天証券は、楽天グループのサービスとの連携が非常に強力だ。

- ポイントで投資

楽天市場などで貯めた楽天ポイントを1ポイント=1円として、投資信託や株式の購入代金に充当できる。現金を使わずに投資を始められるため、最初のハードルを大きく下げてくれる。 - クレカ積立でポイントが貯まる

楽天カードで投信積立を行うと、積立額に応じて楽天ポイントが貯まる。還元率はカードの種類によって0.5%〜2.0%と変動するが、普段から楽天カードを使っている人にとっては大きなメリットとなる。 - マネーブリッジで金利優遇

楽天銀行と口座連携サービス「マネーブリッジ」を設定すると、楽天銀行の普通預金金利が大手銀行の数十倍に優遇される。投資資金の待機場所としても有利だ。

楽天経済圏を日常的に利用している人であれば、資産運用をしながら効率的にポイントを貯め、そのポイントでさらに投資するという好循環を生み出せる。

おすすめ理由③:人気商品がしっかり揃っている

取扱商品数も業界トップクラスであり、投資家に人気の「eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)」や「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」といった定番の低コストインデックスファンドはもちろん、話題の個別株まで幅広く取り扱っている。

初心者が最初に検討するであろう主要な投資先で困ることはまずない。

楽天証券の注意点

- クレカ積立の還元率

年会費無料の楽天カードの場合、信託報酬のうち楽天証券が受け取る手数料(代行手数料)が年率0.4%未満の銘柄は還元率が0.5%となる。オルカンやS&P500などの人気ファンドはこれに該当するため、還元率は0.5%となる点に注意が必要だ。(楽天プレミアムカード以上なら1.0%以上が適用される) - 投信保有ポイント

一部の対象ファンドを除き、投信保有ポイントプログラムは終了している。長期保有によるポイント還元はあまり期待できない。

これらの注意点を考慮しても、投資を始める第一歩としての「始めやすさ」「分かりやすさ」は他社を圧倒している。

投資初心者や楽天ユーザーにとって、楽天証券は最も失敗の少ない選択肢と言えるだろう。

【コスト重視・本格派】SBI証券:業界No.1の総合力

「手数料は1円でも安く抑えたい」「日本株だけでなく、米国株や新興国株など幅広い選択肢から投資先を選びたい」というコスト意識の高い投資家や、本格的な運用を目指す人に最適なのがSBI証券だ。

おすすめ理由①:業界最多水準の豊富な商品ラインナップ

SBI証券の最大の強みは、その圧倒的な商品数にある。投資信託の取扱本数は1,300本を超え、主要ネット証券で最多水準を誇る。

これにより、ニッチなテーマのファンドや、より信託報酬の低い商品を探し出すことが可能になる。

個別株においても、日本株はもちろん、米国、中国、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシアと9カ国の外国株に対応。

※2024年11月末時点ではロシア株式取引を停止しています。

新NISAの成長投資枠で、世界中の成長企業に直接投資できる環境は、他社にはない大きな魅力だ。

SBI証券のこの強みは、実際のユーザーからも支持を集めている。

取扱商品の幅が非常に広く、投資信託や海外ETFなど選択肢が多い点が魅力

各種手数料が安く取扱商品の数が多いため、無理なく資産運用ができ満足している

- 参照:アドバイザーナビ会社「おすすめの新NISA口座に関する調査」

このように、品揃えとコストのバランスを評価する声が多く見られた。

おすすめ理由②:手数料の安さと無料範囲の広さ

SBI証券は手数料の安さでも業界をリードしている。

NISA口座においては、国内株式の売買手数料、および米国株式・海外ETFの売買手数料が無料だ。

為替手数料も安価に設定されており、コストを徹底的に抑えたグローバルな投資が実現できる。

おすすめ理由③:1株から買える「S株」と充実のポイントサービス

SBI証券では、単元未満株サービス「S株(エスかぶ)」を利用して、1株から国内株式を売買できる。

これにより、値がさ株(株価の高い株)にも少額から投資が可能だ。

ポイントサービスも非常に充実している。

- 選べるポイント

Tポイント、Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALのマイルなど、提携先が豊富で、自分のライフスタイルに合ったポイントを貯められる。 - クレカ積立

三井住友カードを使ったクレカ積立に対応。カードのランクや利用状況に応じて0%〜3.0%のVポイントが貯まる。 - 投信保有ポイント

保有している投資信託の月間平均保有残高に応じてポイントが付与される「投信マイレージ」サービスがある。人気の低コストファンドも対象となっており、長期保有のメリットが大きい。

SBI証券の注意点

- クレカ積立の条件

年会費無料の三井住友カード(NL)の場合、年間10万円以上のカード利用がないとポイント還元率が0%になってしまう。クレカ積立のためだけにカードを作る人は注意が必要だ。最高の3.0%還元を得るには、年会費33,000円のプラチナプリファードで年間500万円以上の利用が必要と、ハードルは高い。 - 多機能ゆえの複雑さ

取扱商品やサービスが豊富な反面、初心者にとっては画面の情報量が多く、どこに何があるか分かりにくいと感じる可能性がある。

豊富な選択肢の中から、コストを最小限に抑えつつ、自分だけのポートフォリオを構築したい。

そんな本格志向の投資家にとって、SBI証券の総合力は最高のパートナーとなるだろう。

【ポイント還元重視派】マネックス証券:クレカ積立の還元率が驚異的

「どうせ同じ金額を投資するなら、ポイントを最大限に獲得したい」

「ポイ活と資産運用を両立させたい」

というポイント還元を最重要視する人には、マネックス証券が断然おすすめだ。

おすすめ理由①:業界最高水準のクレカ積立ポイント還元率

マネックス証券の最大の武器は、マネックスカードまたはdカードを利用したクレカ積立のポイント還元率の高さにある。

年会費無料の一般カードでも、積立額5万円以下の部分に対して1.1%という高い還元率を誇る。

これは、SBI証券や楽天証券の年会費無料カードの基本還元率(0.5%)と比較して2倍以上であり、圧倒的に有利だ。

| 積立額 | マネックス証券の還元率 (一般カード) |

|---|---|

| 5万円以下 | 1.1% |

| 5万円超〜7万円以下 | 0.6% |

| 7万円超〜10万円以下 | 0.2% |

毎月5万円の積立なら、年間で6,600円分のポイントが貯まる計算になる。

少額から積立を始める人にとって、この高還元率は非常に大きなメリットだ。

さらに、dカード ゴールドやプラチナカードを利用し、特定の条件を満たすと、**最大3.1%**という驚異的な還元率が適用される場合もある。

おすすめ理由②:dポイントユーザーに最適

クレカ積立でdカードが利用でき、dポイントが貯まるため、普段からドコモのサービスを利用しているdポイントユーザーとの相性は抜群だ。

貯まったdポイントは、投資信託の購入にも利用できる。

おすすめ理由③:独自の分析ツールと情報提供

マネックス証券は、個人投資家向けの投資情報ツールにも定評がある。

特に、保有銘柄のパフォーマンスやリスクを多角的に分析できる「MONEX VISION」や、銘柄選びに役立つ「銘柄スカウター」は、初心者から中上級者まで幅広く活用できる強力なツールだ。

チーフ・ストラテジストの広木隆氏をはじめとする専門家による質の高いマーケットレポートも無料で閲覧できる。

マネックス証券の注意点

- クレカ積立の還元率

積立額が5万円を超えると還元率が段階的に低下する。月10万円を満額積み立てた場合の実質的な還元率は約0.73%となり、他の証券会社のゴールドカードなどと比較検討する必要が出てくる。 - 商品数

SBI証券や楽天証券と比較すると、投資信託の取扱本数がやや少ない。ただし、主要な人気ファンドは網羅されているため、多くの人にとっては問題にならないレベルである。

特に毎月5万円以下の積立投資を考えている人、そしてdポイントを効率的に貯めたい人にとって、マネックス証券のクレカ積立は他社の追随を許さない圧倒的な魅力を持っている。

初心者でも簡単!新NISAの始め方【3ステップ】

「自分に合う証券会社は決まったけど、手続きが難しそう…」と感じるかもしれないが、心配は無用だ。

ネット証券なら、スマホやPCから最短5分で申し込みが完了し、口座開設まで全てオンラインで完結する。

必要書類を用意する

スムーズに手続きを進めるため、以下の書類を事前に準備しておこう。

- マイナンバー確認書類

-

- マイナンバーカード(推奨)

- または、通知カード + 運転免許証などの本人確認書類

- 本人確認書類

-

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- パスポート

- 健康保険証 など

マイナンバーカードがあれば、それ1枚で手続きが完結するため最も手軽だ。

証券会社の公式サイトから申し込む

- 公式サイトへアクセス

口座を開設したい証券会社の公式サイトへアクセスし、「口座開設」ボタンをクリック。 - 情報入力

氏名、住所、生年月日などの個人情報を入力する。 - 口座種類の選択

- 特定口座(源泉徴収あり)

利益が出た際に証券会社が自動で納税してくれるため、確定申告が不要。初心者はこれを選ぶのが一般的。 - NISA口座

「開設する」を選択する。

- 特定口座(源泉徴収あり)

- 本人確認書類の提出

スマホのカメラで撮影した書類の画像をアップロードする。

画面の指示に従って進めれば、迷うことなく完了できる。

口座開設完了!取引を始めよう

審査が完了すると、証券会社から口座開設完了の通知がメールや郵送で届く。

ログインIDやパスワードが記載されているので、大切に保管しよう。

公式サイトにログインし、購入したい投資信託や株式を選んで、新NISAでの資産運用をスタートさせよう。

まとめ:自分に合った新NISA口座で、賢く資産運用を始めよう

本記事では、2025年最新版として、新NISA口座の選び方を5つの基準から徹底比較し、目的別におすすめの金融機関を解説した。

新NISA口座選びでは、投資信託の数・手数料・ポイントなどを比較することが重要だ。

総合的に優位なネット証券の中でも、初心者なら楽天証券、コスト重視ならSBI証券、ポイント派ならマネックス証券がおすすめである。

自身の投資スタイルに合った口座を選び、非課税メリットを最大限に活用した賢い資産運用を始めよう。