- 40代におすすめの投資法が知りたい

- 40代からの資産運用を成功させたい

- 初心者でも取り組める運用法や投資のコツが知りたい

2024年からの新NISAがの開始で、資産運用に興味を持った方も多いのではないだろうか。

40代は、子供の教育費負担がピークを迎えると同時に、自身の老後資金準備も本格化させなければならない、重要な時期にあたる。

こうした将来の大きな支出に効率よく備えるため、資産運用は有力な選択肢である。支出が多い40代からでも、資産運用を始めるのは決して遅くない。

ただし、運用の目的(教育資金か老後資金か)によって、おすすめの資産運用は異なる。

この記事では、40代から資産運用を始める方へ、基本と注意点、おすすめのポートフォリオを解説する。

資産運用は40代からでも決して遅くない

40代から資産運用を始めても、決して遅くない。むしろ、今すぐに始めるべきだ。

資産運用で成功するには時間を味方につけることが必須だ。長期的に運用することを考えると、少しでも若いうちに始めることが重要である。

その観点で考えると、40代になってから資産運用を始めるのではもう遅いのではないか、と不安になるだろう。

しかしそれは誤解だ。資産運用をスタートさせるのに、遅すぎることはない。

その理由について、データをもとに説明する。

証券アナリスト 平行秀

証券アナリスト 平行秀40代は、家計の見直しやライフプラン設計が必要になる時期です。

このタイミングで資産運用を始めることは、今後の老後資金や教育資金の準備にも直結します。

現実的な収支の把握とリスク許容度を踏まえたポートフォリオ設計が鍵となります。

長くなった平均寿命と運用期間の関係

平均寿命が延びた現代日本では、40代であってもまだ人生の約半分以上を残した状態だ。

日本人の平均寿命は、男性で約81歳、女性で約87歳とされている。これを考慮すれば、40代から資産運用を始めた場合の時間的余裕は想像以上に大きい。

もちろん資産運用は早く始めるに越したことはない。しかし40代からでも決して遅くはないのだ。

- 出典:厚生労働省「主な年齢の平均余命」

40代の投資参加率とその背景

三菱UFJ銀行の調査によると40代で投資を始める方は21.5%で、20代・30代についで3番目の多さだ。また投資を始める目的で最も多かったのは、「老後の生活費に備えるため」で、46.3%だ。

日本は少子高齢化社会に移行しており、税金と社会保険料の負担増や年金制度の改正によって、多くの方が老後に不安を抱えている。2019年には老後2,000万円問題が話題となり、さらに不安を煽る形となった。

2024年からは新NISAが開始され、さらに40代の投資参加率は上昇すると思われる。

新NISAのような税制優遇制度は、運用初心者にとっても非常に有効な手段です。

40代であれば、安定した収入基盤を活かして積立投資を継続しやすく、計画的に資産形成を行うことが可能です。

非課税枠を最大限に活用しましょう。

40代から投資を始めた場合の運用期間

40代から資産運用を始めた場合、どれくらいの運用期間が確保できるのか、もう少し掘り下げて考えてみよう。

例えば40代で投資をスタートすれば、60代や70代にかけて運用を続けられる。仮に40代後半に運用を始めた場合でも、運用期間は20年もしくは30年以上の長期にわたる資産運用が可能だ。

このように長期的に運用することで、複利効果を活かすチャンスが格段に増える。

なお複利効果とは、元本と利益に利益が発生する仕組みであり、利息が利息を生んでふくらんでいく効果のことだ。複利効果は投資に成功する秘訣であり、複利の効果を受けるためには長期的な資産運用が欠かせない。

40代の金融資産額と平均投資額

40代は投資を始めるのに決して遅くない年代であり、むしろ多くの人がこの時期から本格的な資産運用をスタートさせている。

金融広報中央委員会の調査によると、40代の金融資産保有状況は以下のとおりだ。

金融資産の保有世帯のみ

| 平均値 | 中央値 | |

|---|---|---|

| 単身者 | 1,045万円 | 374万円 |

| 2人以上世帯 | 1,132万円 | 500万円 |

| 総世帯 | 1,114万円 | 500万円 |

※ 出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯・二人以上世帯・総世帯調査](令和4年)

金融資産の非保有世帯を含む

| 平均値 | 中央値 | |

|---|---|---|

| 単身者 | 657万円 | 53万円 |

| 2人以上世帯 | 825万円 | 250万円 |

| 総世帯 | 785万円 | 200万円 |

※ 出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯・二人以上世帯・総世帯調査](令和4年)

金融資産を保有している世帯に限定すると、40代の平均金融資産保有額は1,132万円、中央値は500万円である。

40代は出費の多い時期ですが、同時に収入のピークを迎える時期でもあります。

これまで貯めた資産の一部を活用し、将来の老後資金に向けた資産運用を始めるには最適なタイミングです。

無理のない範囲で投資を始めることで、複利効果を活かした資産形成が可能です。

では、40代の平均投資額についてもみていこう。

日本証券業協会の「2021年度(令和3年)証券投資に関する全国調査(個人調査)」によると、40代の投資実態は以下の通りだ。

| 性別 | 年齢層 | 株式保有率 | 投資信託保有率 |

|---|---|---|---|

| 男性 | 40代前半 | 17.0% | 12.4% |

| 女性 | 7.8% | 8.9% | |

| 男性 | 40代後半 | 21.4% | 12.7% |

| 女性 | 10.3% | 11.2% |

※ 出典:日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査(調査結果概要)」

なお株式会社OneMilePartnersが実施した2023年の調査では、40代の積立投資実施率が大幅に上昇した。

- 2022年:28.2%

- 2023年:36.6%

この8.4ポイントの上昇は、新NISAの導入を控えた投資への関心の高まりを反映していると考えられる。

- 出典:りそなグループ「40代の貯金額はいくらが理想?老後に向けて資金計画を立てよう」・MONICLE[新NISA導入直前!30~40代の積立投資実施率が8.5ポイント拡大」・LIFULLLHOMES「働き盛りの30~40代、みんなはどれくらい、何に投資しているの?【前半】」

40代の投資のリスク耐性

投資に対するリスク耐性は「リスク許容度」とも言い換えられ、同じ40代であっても人によって異なる。リスク許容度は以下の項目を元に個別に判断する。

| リスク許容度が高い方 | リスク許容度が低い方 | |

|---|---|---|

| 投資経験 | あり | なし |

| 運用できる期間 | 長い | 短い |

| 資産額 | 多い | 少ない |

| 年収 | 高い | 低い |

| 扶養家族の有無 | なし | あり |

また上記に加え、今後大きな支出のあるイベントがある・なしでも判断する。子供の大学入学やマイホームの購入など、大きな支出がある場合はリスク許容度を低いと判断するのが一般的だ。

基本的にリスク許容度の低い方は、安定性の高い資産運用を行うべきだ。ただし安定性を高くすると、期待リターンも下がってしまう。定期預金や債券を中心に運用すると想定した場合、年間のリターンがおよそ1%〜2%になるだろう。

一方でリスク許容度が高く、ある程度の損失に耐えられる方であれば、リスクを負って高いリターンを狙う資産運用がおすすめだ。株式を中心に運用した場合、期待リターンは年間でおよそ3%〜5%になるだろう。

投資のリスク耐性によって期待できるリターンは異なる。投資を始める前には、自身がどの程度リスク耐性があるのか、リスク耐性に合った投資戦略ではどの程度のリターンが見込めるのかを確認しよう。

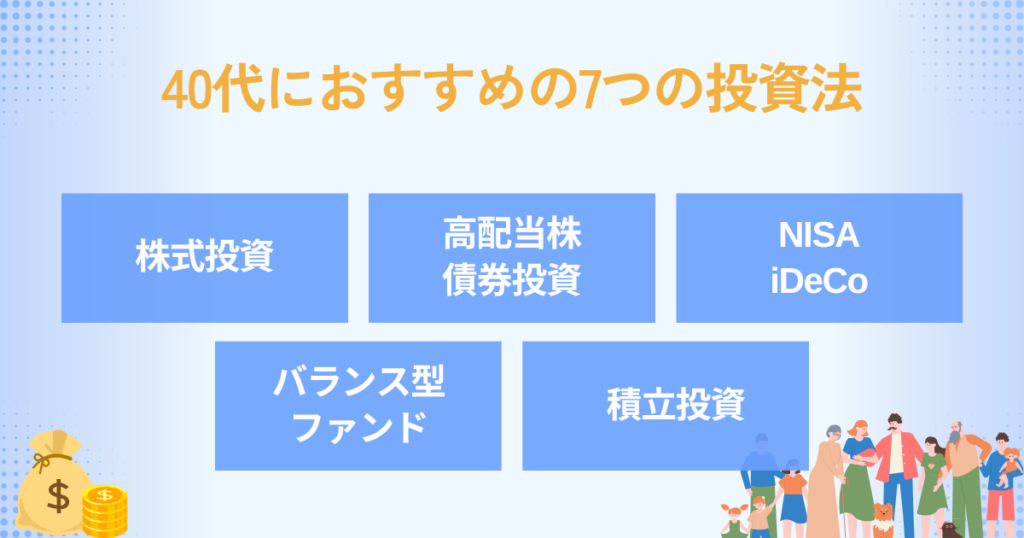

40代におすすめの7つの投資法

さまざまな投資のニーズ別に、40代の投資家におすすめできる運用法をピックアップして紹介する。自分のニーズに合った投資方法が見つかるはずだ。

大きな資産成長を期待するなら株式投資

40代からの資産運用で大きな資産成長を目指すなら、株式投資が有力な選択肢だ。

株式投資は、ほかの資産運用方法に比べるとリスクが高い。しかしその分、長期的には他の資産クラスよりも高いリターンが期待できる。これは大きなメリットだ。

40代からの株式投資で主な対象となるのは、個別株投資とインデックス投資だ。以下の表にそれぞれの特徴をまとめた。

| 特徴 | 個別株投資 | インデックス投資 |

|---|---|---|

| 運用方法 | 自分で銘柄を選択し運用する | 指数に連動するよう設計された商品に投資 |

| リスク | 比較的高い | 分散投資により比較的低い |

| リターン | 高いリターンの可能性あり | 市場平均程度のリターン |

| 分散投資 | 自分で行う必要あり | 1つの商品で自動的に分散される |

| 必要な知識 | 企業分析や経済分析など 専門知識が必要 | 比較的少ない知識で始められる |

| 運用コスト | 売買手数料のみ | 信託報酬などの継続的なコストあり |

| 最低投資額 | 1銘柄あたり数万円〜 | 100円程度から可能 |

| 配当・分配金 | 配当金あり | 分配金あり(ファンドによる) |

| 株主優待 | あり | なし |

| 売買タイミング | 任意のタイミングで可能 | 1日1回の基準価額で取引 |

個別株投資なら、成長性の高い企業に投資することで、リターンを最大化できる可能性が高まる。ただしその場合、リスク分散は必須であるため銘柄選びには慎重さが必要だ。

インデックス投資は市場全体の成長に連動するため、リスク分散がしやすいのが特徴だ。初めて資産運用する人にも適している。

40代の方は、定年までの時間を活かして中長期的な資産形成に取り組むことができます。

特にインデックス投資であれば、少額から分散投資が可能で、リスクを抑えながら市場全体の成長を享受できます。

安定した収入を得るなら高配当株や債券投資

定期的な収入を得ることを重視するなら、高配当株や債券投資がおすすめだ。いずれもリスクが低めで、安定的な運用が可能である。

| 特徴 | 主な発行者 | 主な収益源 | リスクの程度 | 元本保証 | 価格の変動 | 換金のしやすさ | 株主としての権利 | インフレへの強さ | 投資期間 | 税金 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 高配当株 | 企業 | 配当金と株価上昇 | 中〜高 | なし | 大きい | 容易 | あり | 比較的強い | 無期限 | 売却益・配当に課税 |

| 債券 | 国や企業 | 利子 (クーポン) | 低〜中 | あり (満期時) | 比較的小さい | やや難しい | なし | 弱い | 決まっている (満期あり) | 利子に課税 |

高配当株なら、投資家は定期的な配当収入と株価上昇による利益を期待できる。しかし、株式市場の変動に伴うリスクが存在するのが弱点だ。

債券は、国や企業が発行する借入証書だ。投資家は定期的に利子を受け取れる。また満期時には、元本が返済されるのが特徴だ。

債券は株式と比べてリスクが低く、安定した収入源となり得る。その分、リターンが控えめなのは弱点だ。

また金利変動の影響を受けやすく、インフレに弱い面がある。しかし、ポートフォリオの安定性を高めるには効果的な役割を果たす。

40代は、リスクを取りすぎず着実に資産を積み上げたい時期でもあります。

家計全体の収支を確認し、株式や債券からのインカムゲインと毎月定額の積立運用で、より安定した運用を目指しましょう。

老後資金を効率的に積み立てるならNISAやiDeCo

NISAとiDeCoは、日本の個人投資家向けの税制優遇制度だ。両者の主な特徴をまとめると、次のようになる。

| 特徴 | 対象者 | 非課税枠 | 非課税期間 | 税制優遇 | 投資対象 | 引き出し制限 | 拠出方法 | 運用 | 所得控除 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NISA※1 | 18歳以上の日本居住者 | つみたて投資:年120万円 成長投資:年240万円 | 無期限 | 運用益非課税 | 投資信託、株式、ETFなど | なし※2 | 一括投資、積立投資 | 自己責任で運用 | なし | 柔軟性が高い |

| iDeCo | 原則、日本の年金制度加入者※3 | 14万4000円〜 81万6000円※4 | 60歳まで※5 | 拠出時・運用時・受取時の 3段階で優遇 | 投資信託、預金、 保険商品など | あり※6 | 主に給与天引きや 口座振替 | 自己責任で運用※7 | あり※8 | 税制優遇が手厚い、長期運用向け |

※1 2024年以降

※2 いつでも可能

※3 65歳未満

※4 職業により異なる

※5 運用時

※6 原則60歳まで不可

※7 商品は限定的

※8 全額所得控除

2024年から始まった新NISAは、18歳以上の日本居住者を対象とし、運用益が非課税となる制度だ。

新制度では、年間120万円のつみたて投資枠と年間240万円の成長投資枠が設けられ、生涯にわたって非課税で運用できるようになった。

投資対象は投資信託株式、ETFなど多岐にわたる。また、資金の引き出しも自由に行えるのがメリットだ。

一方のiDeCoは、65歳未満の日本の年金制度加入者を対象としている。拠出時、運用時、受取時の、3段階で税制優遇を受けられるのが特徴だ。

投資信託、預金、保険商品などから自身で運用商品を選択できる。

年間の拠出限度額は職業により異なるが、14万4,000円から81万6,000円の間で決定される。なお、原則60歳までは引き出しできない。

リスクを抑えた資産形成を目指すならバランス型ファンド

バランス型ファンド(バランスファンド)は、株式と債券を組み合わせて投資する投資信託だ。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 資産配分 | 通常、株式60%、債券40%程度 |

| リスク | 中程度※1 |

| リターン | 中程度※1 |

| 投資期間 | 中長期※2 |

| 分散投資 | 株式と債券で自動的に分散 |

| リバランス | 定期的に行われる |

| 運用 | プロの運用者が管理 |

※1 株式ファンドより低く、債券ファンドより高い

※2 5〜10年程度

バランス型ファンドは、株式の成長性と債券の安定性を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを取ることを目指す。

中程度のリスクを許容でき、安定した資産成長を目指す投資家に適している。

特に、退職までに5〜10年程度ある投資家や、リスクを取りすぎずに資産を増やしたい投資家にとって魅力的な選択肢である。

バランス型ファンドは特に投資初心者や投資経験が浅い方にとって、リスクを適切に抑えながら資産形成を始めるうえで非常に有効な選択肢です。

相場に一喜一憂せず、長期的な視点で取り組むことが重要です。

少額から始めるなら積立投資

積立投資は、毎月決まった金額を自動的に投資する手法だ。少額から始められる投資方法であるため、投資初心者にとって取り組みやすいのがポイントだ。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 少額から始められる | 毎月少額ずつ投資できるため、 まとまった資金がなくても始められる |

| 時間分散効果 | 定期的に投資することで、 市場の変動リスクを軽減できる |

| 自動化が可能 | 一度設定すれば自動的に買付けが行われるため、手間がかからない |

| ドルコスト平均法 | 一定額を定期的に投資することで、 購入単価が平準化される |

| 長期投資に適している | 時間をかけて資産を育てる方法として 効果的 |

| 感情に左右されにくい | 定期的に自動で投資するため、 市場の変動に一喜一憂しにくい |

積立投資の大きな利点は時間分散効果が期待できる点にある。

定期的に投資することで、市場の上昇時も下落時も平均的に購入できるため、市場変動のリスクを軽減する効果が期待できる。

また、ドルコスト平均法による効果も期待できる。ドルコスト平均法とは、一定金額を定期的に投資する手法だ。

ドルコスト平均法では、価格が高いときは少ない数量を、価格が安いときは多い数量を購入するため、結果として平均購入単価を抑えられる。

ただし、積立投資にもデメリットがある。例えば、積立投資では短期間で大きな利益を得ることは難しい。また投資である以上、元本割れのリスクは常に存在する。

積立投資は、時間をかけてコツコツと資産を育てていく方法として効果的だ。特に若い世代や投資初心者にとって、将来の資産形成に向けた有効な選択肢の一つといえる。

40代の投資初心者が避けるべき失敗とその対処法

投資は、資産を増やすための手段として、近年ますます注目を集めている。

しかし、リスクも伴うため、初心者が失敗してしまうケースも少なくない。

ここでは、投資初心者が避けるべき失敗と、その対処法について解説する。

情報過多または不十分なリサーチによる投資

投資初心者が陥りやすいのが、情報の過多または不足による誤った判断だろう。

情報過多の場合、さまざまな情報に惑わされ、結局のところ何を判断基準にすればよいのかわからなくなってしまう。

一方、情報不足の場合、投資先や運用方法を十分に理解せずに投資してしまい、失敗につながる可能性がある。

投資を行う際には、まずは自分の投資目的やリスク許容度を明確にしよう。

そして、その目的を達成するために必要な情報を、信頼できる情報源から収集するようにすべきだ。

「情報の取捨選択」や「自分に合った投資戦略の立案」は特に重要です。

インターネットには有益な情報もあれば誤解を招く内容も多く見受けられるため、判断に迷う場合は専門家に相談することで、より適切な意思決定ができるでしょう。

情報収集の方法としては、以下のようなものが挙げられる。

情報収集を行う際には、正確な情報や信憑性のある情報を入手するようにしたい。

出典が不確かな情報や誇大広告には、近づかないようにすべきだし、常に疑ってかかるようにしよう。

また、一つの情報源だけを信ずるのでなく、複数の情報を入手して比較検討するべきだろう。

感情に基づく投資

投資において、感情に基づいた行動や判断することは、リスクを増大させる原因となる。

たとえば、株価が上昇しているときには、今がもう高値かもしれないと、利益確定してしまうことがある。実際には、まだ上昇を始めたばかりで、さらなる高値となるかもしれない。

また、株価が下落しているときには、不安から「損切りをしよう」と焦って売ってしまうことがある。実際には、そこが最安値で、株価はその後上昇に転じるかもしれない。

いずれも、気分や感情の波に左右されず、自分が立てた投資方針と計画に基づき、理性的に判断することが成功への近道となる。

感情に左右されないようにするためには、投資の目的や計画を明確にしておくことと、投資のルールを決めておき、投資の成果を定期的にかつ客観的に評価するようにすることが重要となる。

資産運用を始める際に確認するべきポイントとは

これから投資を始めるにあたって確認しておくポイントとして以下3点を確認しよう。

1.リスク許容度

投資には、リスクが伴うものだ。

そのため、投資を始める前に、自分のリスク許容度を把握しておくことが大切となる。

リスク許容度とは、損失をどの程度許容できるかという度合いのこと。

リスク許容度が高い人は、多少の損失も許容して、高いリターンを目指すことができる。一方、リスク許容度が低い人は、損失を最小限に抑えることを重視する。

2.運用の目的

投資を行う目的は、人によって異なるだろう。資産を増やすため、退職後の生活資金を準備するため、など、自分の目的を明確にしよう。

運用目的を明確にすることで、必要な投資額や投資先を検討しやすくなる。

将来設計に合わせた運用目標を設定することで、無理のない投資計画が立てられます。

例えば「10年後に住宅購入資金を準備したい」「5年以内に子どもの教育費を確保したい」など、具体的な目標を持つことで、適切な商品選びや運用期間の設定につながります。

3.余剰資金の確保

投資には、元本割れのリスクがある。

生活費や緊急時に必要となるかもしれない資金はきちんと確保しておき、それ以外の余剰資金を投資資金としよう。

これらのポイントをしっかりと確認することで、投資を始める第一歩を踏み出すことができるだろう。

40代が知っておくべき投資のコツ

収入も支出も増える40代が実践すべき投資のコツについて、具体的に解説する。目的や状況に応じて、自分に合った方法を取り入れていこう。

これからかかるお金と老後に必要なお金を把握

40代は現役世代として収入のピークに向かってまい進する年代だ。しかしその一方で、出費が多く、さらに老後資金の準備を本格的に進めるべき重要な年代でもある。

だからこそ、40代から投資を始める、または見直すことは、長期的な資産形成に向けた土台作りの観点で重要だ。

現在と将来の資金を見える化し、適切な資産形成を進めるために、以下のポイントを押さえよう。

現役世代としての大きな出費を把握

自分自身や家族にこれからかかる出費をリストアップし、具体的な金額を算出することが重要だ。一例を挙げると、次のとおりだ。

- 子どもの教育費

- 高校や大学進学のための学費や関連費用。私立や留学を考える場合、さらに高額になる。

- 結婚資金

- 子どもが結婚する際の援助資金を予定している場合。

- 住宅ローン

- 残高や返済期間を見直し、必要に応じて繰り上げ返済も検討しよう。

- 医療費・介護費用

- 自身や家族の健康状態を考慮し、将来的に必要な医療費や介護費を計算しておくことが重要。

老後に必要な資金を見積もる

平均寿命の伸長を受け、日本人の老後の生活期間は長くなっている。

厚生労働省の調べによれば、60歳の平均余命は男性23.68年、女性28.91年だ。つまり60歳で定年した後の老後期間は20年以上にも及ぶ。

また、金融庁の報告によると夫65歳以上、妻60歳以上の無職夫婦世帯における毎月の平均支出は約26万円だ。

これに対して、年金などの収入は約21万円とされており、月々5万円の不足が発生するケースが見られる。

- 毎月の不足額

- 5万円

- 年間の不足額

- 5万円×12カ月=60万円

- 20年間での不足額

- 60万円×20年=1,200万円

さらに、余暇を楽しむ費用や医療・介護費用を加味すると、老後の資金不足はさらに大きくなる可能性がある。以下は追加的な支出の例だ。

- 旅行や趣味などの余暇費用

- 年間30万円と仮定すると、20年間で600万円

- 医療費や介護費用

- 高齢者の医療費は年間約10万円(自己負担分)とされ、これに加えて介護サービス利用時の費用が発生する可能性がある

これらを加味すると、老後20年の資金として、2,200万円程度の蓄えが必要だ。

- 基本的な不足額

- 1,200万円

- 余暇費用

- 600万円

- 医療・介護費用

- 400万円(仮定)

- 総額

- 約2,200万円

上記の計算はあくまで一例であり、生活スタイルや地域差により大きく変動する。したがって、自身の老後プランに基づき、具体的に資金計画を立てることが重要だ。

そして現役世代の40代から積立や運用を開始することが、老後の資金不足を効果的に回避するポイントである。

iDeCo、NISAなどの制度を活用することで、税制面でもメリットを享受しながら効率的な資産形成が可能です。

特に40代は運用期間とリスク許容度のバランスが重要となるため、適切なポートフォリオを構築することが望ましいでしょう。

- 出典:厚生労働省「令和5年簡易生命表(男)」「令和5年簡易生命表(女)」・金融庁「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」」・内閣府「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査結果(概要版)」

老後資金のための積立投資

老後資金を計画的に準備するなら、積立投資が有効だ。積立投資は、毎月一定額をコツコツと投資に回すことで、長期的な資産形成を目指す方法である。

40代からのスタートでも十分効果が期待できるので、すぐにスタートしよう。

積立投資のメリット

- 複利効果の恩恵を得られる

- リスク分散効果につながる

- 心理的負担を軽減できる

積立投資は、利益を再投資することで元本が増え、利益がさらに増える「複利効果」を活用できる投資方法だ。

例えば、毎月3万円を年利5%で20年間運用した場合、元本720万円に対し約1,270万円の資産を形成できる可能性がある。

このように、複利効果を活用した長期投資の効果を受けやすいのが特徴だ。

また積立投資なら、市場の変動によるリスクを抑えながら資産を増やすことも可能だ。

時間を分散して投資することで、購入価格を平均化できる「ドルコスト平均法」のメリットを享受できる。

さらに一度積立を設定すれば自動的に投資が継続されるため、短期的な相場の変動に惑わされにくくなる。

市場価格の変動に動揺し、誤った判断を下すリスクを回避する効果につながる。

おすすめの積立投資方法

老後資金のために40代から積立投資を始めるなら、次の3つの投資方法がおすすめである。

- NISA(少額投資非課税制度)

- 2024年からの新NISAでは、非課税投資枠が大幅に拡充され、長期的な資産形成に適した制度になっている

- iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 掛金が全額所得控除となるため、節税効果を得ながら老後資金を準備できるほか、運用益も非課税

- 投資信託

- 少額から始められるうえ、プロが運用するため、初心者でも取り組みやすい

早めのスタートが重要

40代から積立投資を始めることで、60代に向けた備えが可能だ。

仮に月々3万円の積立を開始した場合、年利3%だと仮定すると10年後には約420万円、20年後には約1,000万円の資産形成も期待できる。

「老後のために十分な備えができるだろうか」と不安を抱えがちな40代こそ、積立投資を利用して堅実に資産形成を始めるべきだ。

リスクとリターンのバランスをとる分散投資

資産運用を成功させるためには、リスクとリターンのバランスを保つことも欠かせない。

40代の資産運用であれば、ある程度のリスクを取ることでリターンを狙いつつも、大きな損失を避けるための慎重な運用が必要だ。

これを実現するために効果的な方法が、分散投資である。

分散投資の実践方法

分散投資は、次の方法で実践する。

- 資産クラスの分散

- 株式、債券、不動産、コモディティ(商品)、現金といった異なる資産クラスに投資を分散させることで、特定の市場環境に依存しないポートフォリオを構築

- 地域の分散

- 国内だけでなく、海外の市場にも投資することで、地域特有のリスク(経済危機、自然災害など)を軽減できる

- 時間の分散

- 一度にまとまった金額を投資するのではなく、定期的に一定額を投資する「ドルコスト平均法」を活用

分散投資する際の注意点

あまりにも多くの資産に投資すると、管理が複雑になりリターンが分散しすぎる可能性がある。あくまでも、適度な分散が重要だ。

また、自身のリスク許容度を把握したうえで、それに応じた分散を心がけることが大切である。

資産運用、誰に相談する?

簡単な質問に回答するだけ!

あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介

\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /

40代におすすめの運用ポートフォリオとは?

40代から資産運用を始めるなら、運用を始める前にポートフォリオを組むことが欠かせない。

そこでポートフォリオとは何か、なぜ重要なのかについて解説するとともに、具体的に40代におすすめのポートフォリオを紹介する。

ポートフォリオとは何か?なぜ資産運用でポートフォリオは重要なのか

資産運用におけるポートフォリオとは、投資家が持っている金融資産の内訳を示すものだ。例えば、株や債券、不動産、現金など、資産がどのような比率で構成されているかを表す。

ポートフォリオは、投資のリスクを減らしながら、利益を得る可能性を高めるために欠かせない。

仮に一つの投資先が失敗しても、他の投資先で成功すれば、全体としての損失を抑えられる。また、市場の変動に対してお金の価値を安定させる効果もある。

さらに、自分の目標や許容できるリスクに合わせて調整することにも役立つ。これにより、長期的に効率よくお金を増やすことができるのだ。

つまり資産運用に成功するための第一歩は、適切なポートフォリオを作れるかどうかにかかっているといっても過言ではない。

ポートフォリオ(資産配分)はどのように決めるべきなのか

40代がポートフォリオ(資産分配)を決める場合は、成長と安定のバランスを取ることが求められる。

40代が資産運用を始める場合、定年退職まで約20から25年の運用期間があるため、20年程度の運用期間を取れる。

しかし20代などの若年層に比べると、リスクの許容度が低くなる傾向がある点に注意したい。

40代がポートフォリオを構築する際は、自身の財務状況や人生設計に合わせて以下の点を考慮することが重要だ。

- 運用期間

- 定年退職までの期間を考慮し、中長期的な視点で資産配分を決定

- リスク許容度

- 年齢とともに低下するリスク許容度を踏まえ、適切なリスク資産の比率を設定

- 分散投資

- 地域や資産クラスを分散させ、リスクの軽減を図る

- 定期的な見直し

- ライフステージの変化や市場環境に応じて定期的にポートフォリオを見直し、必要に応じて調整

40代は運用期間にまだ余裕がある一方で、教育費や住宅ローンなど支出も多い世代です。

そのため、資産形成と生活資金のバランスをどう取るかが非常に重要です。

ポートフォリオを考える際には“リスクを取りすぎず、リターンも諦めない”という視点が欠かせません。

40代におすすめの運用ポートフォリオ

これから投資を始める40代に向けて、おすすめの運用ポートフォリオを3つ紹介する。

大きな資産成長に期待|株式投資を軸にしたポートフォリオ

大きく資産を育てることを期待するなら、株式投資を軸にしたポートフォリオがおすすめだ。

40代はまだ時間があるため、株式中心のポートフォリオでもリスクを許容できる可能性がある。

- 国内株式:30%

- 先進国株式:40%

- 新興国株式:10%

- 債券:20%

上記ポートフォリオは、株式比率を高めに設定することで、長期的な資産成長を狙うことを目的にしている。

株式は国内と先進国、新興国に分散したのがポイントだ。異なる経済圏に投資することでリスクを分散した。

さらに国内や先進国といった成熟市場と、これからの成長が期待される新興国市場に分散したのもポイントだ。

加えて、株式主体でありながら債券を組み入れることで、全体的なリスクを抑制している。

ただし株式の割合が高くなるとリスクが高くなるため、定期的なリバランスが重要だ。

安定した収入を得る|債券投資を軸にしたポートフォリオ

安定した収入を得ることを重視するなら、債権投資を軸にしたポートフォリオがおすすめだ。

- 国内債券:40%

- 先進国債券:30%

- 国内株式:15%

- 先進国株式:15%

債券中心のポートフォリオにすることで、安定した利子収入が期待できる。さらに株式を一定割合で組み入れることで、インフレリスクにも対応可能なポートフォリオになった。

リスクを抑えつつ、安定的な資産形成を目指す方におすすめである。

老後資金を効率的に積み立てる|NISAを活用したポートフォリオ

老後資金を効率的に積み立てるなら、NISAを活用しよう。

- つみたて投資枠:全世界株式インデックスファンド:70%

- 成長投資枠:バランス型ファンド:30%

上記構成は、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能な新NISA制度を活用したものだ。

NISAの非課税メリットを最大限に活用しながら、長期的な資産形成を目指すポートフォリオの例である。

つみたて投資枠で定期的に積立投資しながら、成長投資枠ではリスクを抑えたバランス型ファンドを組み合わせることで、効率的な老後資金の準備が可能になる。

40代の資産運用を成功させるなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

40代の資産運用を成功させるなら、専門家のサポートを受けることが欠かせない。

ここでは、40代が資産運用を始めるまでの手順と、なぜ資産運用を成功に導くために専門家のサポートが必要なのか、そしてどうやって専門家を探せばよいかについて説明する。

40代が資産運用を始めるまでの手順

40代が資産運用を始めるなら、次の6つのステップで準備を進めよう。

1.資産運用の目的を明確にする

まず、資産運用を始めるのかを明確にしよう。老後資金の準備、子どもの教育資金の確保など、具体的な目標を設定することで、必要な資金額や運用期間を把握できる。

資産運用の目的を明確にすることは、的確に戦略構築するために欠かせない。

2.現在の家計状況を把握する

収入と支出のバランスを確認し、投資に回せる余剰資金を算出しよう。資産運用は余剰資金の範囲内で行うのが鉄則だ。無理のない金額で資産運用できるよう、慎重に算定することが重要だ。

なお、このタイミングで現在の資産状況も把握しよう。

3.リスク許容度を評価する

40代は、若年層よりもリスク許容度が低くなる傾向が顕著だ。自身のリスク許容度を、客観的に評価しよう。

リスク許容度は、次のような方法で評価できる。

- リスク許容度質問票

- 投資家の性格、財務状況、投資目標などに関する質問に回答することで、リスク許容度を数値化

- 仮想シナリオ分析

- 市場の変動や損失が発生した場合の反応を尋ねることで、実際の状況下でのリスク許容度を評価

- 財務状況の分析

- 収入、支出、資産、負債などの財務状況を詳細に分析し、客観的なリスク許容度(リスク容量)を評価

自分自身でのリスク許容度の評価が難しい場合は、金融機関や投資アドバイザーといった専門家に相談を推奨する。

4.投資方針を決定する

40代の資産運用のポイントは、「長期・分散・積立投資」を基本として戦略を設計することだ。自身のリスク許容度に合わせて、投資方針を決めよう。

5.ポートフォリオを構築する

株式、債券、不動産など、複数の資産クラスをバランスよく組み合わせたポートフォリオを作成しよう。40代では、成長性と安定性のバランスを考慮することが重要だ。

6.投資商品を選択する

決定したポートフォリオに基づいて、具体的な投資商品を選ぶ。投資信託やETFなどを活用して分散投資することで、分散投資を心がけよう。

これらのステップを踏むことで、40代でも無理なく効果的な資産運用を始められる。

40代の資産運用は専門家と進めるのが必須

40代の資産運用は、専門家と進めることが強く推奨される。その理由は、次の3つだ。

自分に合った運用法のアドバイスを受けられる

投資において、最適な運用法は個人の状況によって大きく異なり、万人に適用できる一律の方法はない。そして、自分に合った運用法を見つけるのは容易なことではない。

その点、専門家のサポートを受ければ、個々の状況を詳細に分析し最適な戦略の提案を受けられる。

最新・最前線の情報を効果的に入手できる

経済・国際情勢は常に変動し、それがマーケットに影響を与える。しかし個人が膨大な情報を入手し、さらにそれを適切に精査するのは困難だ。

専門家であれば、最新の情報を常にチェックし、適切な判断を下せる。また、自分にとって適切な情報を効率的に入手することも可能だ。

長期的な関係構築で資産運用のサポートを受けられる

資産運用で成功するためには、長期的な運用が欠かせない。そして、定期的な見直しと調整も必要だ。

専門家のサポートを受けていれば、目的設定、リスク評価、ポートフォリオ構築など、資産運用の各段階において、豊富な知識と経験に基づくアドバイスを受けられる。

これにより、より効果的で安定した資産運用が可能となるはずだ。

「資産運用ナビ」で40代の資産運用の相談先を見つけよう

資産運用の相談を誰にするか、迷っているなら「資産運用ナビ」で専門家を探そう。

資産運用の相談をするなら、その相談先選びにもこだわりたい。なお資産運用の相談先には、銀行・証券会社など、さまざまな選択肢がある。

しかしその中で、どこが自分にとって適切な相談先か、客観的に判断するのは難しい。

そこでおすすめなのが、「資産運用ナビ」だ。

「資産運用ナビ」は、無料で資産運用の相談先を探せるマッチングサービスである。

相談内容・年齢・金融資産の3項目を選択すると、自分にマッチした専門家を自動診断できる手軽さが魅力だ。

また各専門家の詳細なプロフィールも、簡単にチェックできる。経歴や保有資格、得意分野などを確認し、納得したうえで面談を申し込める。

オンライン相談にも対応しているため、場所を問わず利用可能な点も便利である。

今すぐ「資産運用ナビ」で、自分にぴったりの資産運用の相談先を探してみてはいかがだろうか。

40代の資産運用は「資産運用ナビ」でみつけた専門家と二人三脚で進めよう!

40代で資産運用を始めれば、20年から30年の投資期間を確保できる。

十分な老後の資金の準備をするなら、ある程度収支のバランスが安定してくる40代から資産運用をスタートさせることが重要だ。

40代におすすめの運用法と投資のコツとは、「長期・分散・積立投資」を基本とし、長いスパンでリスクを分散しながら、無理のない金額で積立を続けることだ。

そして、自分にぴったりの運用方法を効率よく見いだし、必要に応じて軌道修正しながら資産を大きく育てるなら、専門家に相談しながら進めることが重要である。

専門家を頼ることで、膨大な資産運用に関する情報の中から、自分に必要な情報を効果的に抽出することも可能だ。

しかし、どうやって資産運用の専門家を見つければ良いか、迷うこともあるだろう。そんなときは、「資産運用ナビ」をご活用いただきたい。

「資産運用ナビ」は、投資家の豊富な経験を持つ資産運用の専門家との出会いをサポートするサービスだ。

無料で利用でき、全国の専門家から自分にぴったりの人材を自動診断できる。

40代からの資産運用は、スピード勝負だ。早速「資産運用ナビ」に登録して専門家を見つけ、資産運用をスタートさせよう。

40代は将来に向けた資産形成を本格的に始める絶好のタイミングです。また、将来のための資産形成を本格化させる好機でもあります。

ご自身のライフプランに合った運用設計とリスク管理で、安心して長期的に投資を続けられます。

-3.png)