2024年にNISA制度は大きく生まれ変わった。

この新NISAを効果的に活用するには、制度の仕組みを深く理解した上で、自分に合った投資戦略を立てる必要がある。

しかし、それは運用初心者にとって、決して簡単なことではないだろう。

そこで注目したいのが、投資の専門家への相談だ。

制度開始からまだ日が浅い新NISAだからこそ、豊富な投資経験を持つプロフェッショナルの知見が欠かせない。

専門家のサポートを受ければ、知識不足や手続きの不安を解消し、自信を持って投資を始められる。

この記事では、NISAの第一歩となる相談先の選び方のコツと、最適な相談先を紹介する。

資産運用ナビ

- 60秒で簡単検索!

- 自分に合ったアドバイザーが見つかる!

- 相談料は完全無料!

\あなたに合う相談相手がすぐに分かる/

NISA相談におすすめの相談先を比較【銀行・証券会社・IFA】

2024年に始まった新NISAは、制度が柔軟になった反面、その複雑さから活用方法に悩む声も少なくない。

実際、当サイトが実施した「新NISAの相談先に関する調査」によると、専門家への相談目的で最も多かったのは「つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け」(44.4%)であった。

では、誰に相談すると良いのだろうか。

NISAの相談先として代表的なのは、銀行・証券会社・IFAの3つである。

| 銀行 | 証券会社 | IFA | |

|---|---|---|---|

| 相談のしやすさ | ◎ 店舗で気軽に相談可能 | △ やや敷居が高い | 〇 柔軟(オンライン・訪問対応可) |

| 知識や専門性 | 〇 一定の知識あり | ◎ 豊富な知識と経験あり | ◎ 豊富な知識と経験あり |

| 提案の幅広さ | △ 投資信託中心 | 〇 自社の幅広い商品 | ◎ 複数の証券会社の幅広い商品 |

| 中立性 | △ 会社方針が定められている | △ 会社方針が定められている | ◎ 独立した立場で顧客目線の提案 |

| 長期的なサポート | △ 担当者変更あり | △ 担当者変更あり | ◎ 担当者変更なし |

どの相談先もそれぞれ特徴があり、自身のニーズを明確にしながら最適な相談先を選ぶことが重要だ。

各相談先の詳しい内容をみていこう。

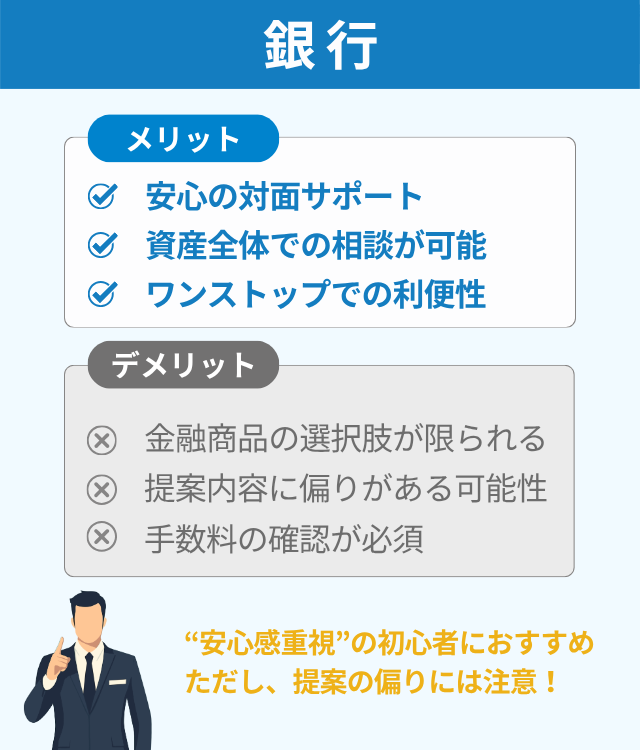

NISA相談先①:銀行

銀行でのNISA相談は、全国各地にある店舗で専門の担当者から直接対面でアドバイスを受けられるのが最大の特徴だ。

普段利用している預金口座や住宅ローンといった他の金融サービスと連携させ、家計全体の視点から総合的な相談ができるのが銀行ならではの強みだ。

メリット

- 安心の対面サポート

専門家と顔を合わせて話せるため、投資に関する疑問や不安をその場で解消できる。 - 資産全体での相談が可能

預金などの状況も踏まえ、家計全体のバランスを考えたアドバイスをもらえる。 - ワンストップでの利便性

NISAだけでなく、住宅ローンや保険、相続など、お金に関する様々な相談を一つの窓口で済ませられる。

デメリット・注意点

- 金融商品の選択肢が限られる

取扱商品は投資信託が中心のため、個別株に投資したい方には向いていない。 - 提案内容に偏りがある可能性

会社方針によって偏った商品を勧める傾向があり、完全に中立な提案とは限らない。 - 手数料の確認が必須

提案される商品が、他の選択肢に比べて手数料が割高でないか、確認することが大切。

証券アナリスト 平行秀

証券アナリスト 平行秀口座情報と一体化した相談ができる銀行なら、資金全体のバランスを踏まえた提案を受けやすいでしょう。ただし、提案商品が偏る場合もあるので、適宜複数の情報源を比較検討しましょう。

- 投資は初めてのため、まずは専門家と対面でじっくり相談したい人

- 難しいことは避け、シンプルな金融商品で資産運用を始めたい人

- NISAを機に、家計や将来のお金を総合的に見直したい人

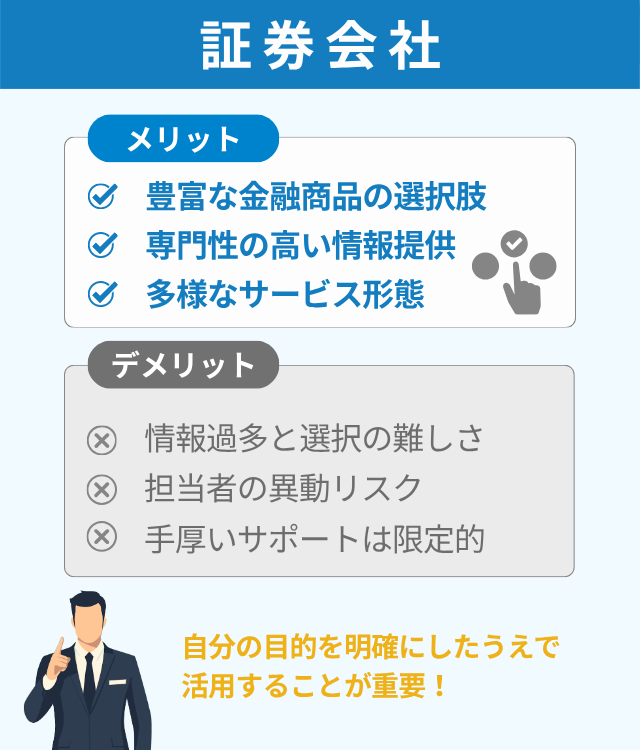

NISA相談先②:証券会社

証券会社は、資産運用のプロフェッショナルとして、豊富な専門知識と質の高い投資情報を提供してくれるのが最大の特徴だ。

株式や投資信託など幅広い金融商品を取り扱っており、刻々と変化する市場環境に基づいた専門的なアドバイスが期待できる。

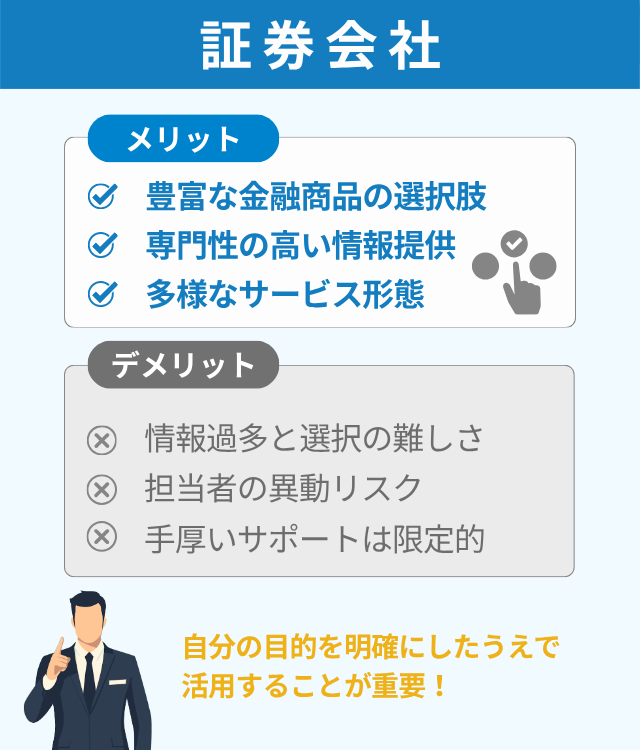

メリット

- 豊富な金融商品の選択肢

投資信託だけでなく個別株や外国株など、幅広い商品の中から自分に合った投資先を選べる。 - 専門性の高い情報提供

市場を分析する専門家として、質の高い投資情報や詳細なデータに基づいたアドバイスを受けられる。 - 多様なサービス形態

じっくり相談できる対面型から、手軽で手数料の安いネット証券まで、自分に合った窓口を選択できる。

デメリット・注意点

- 情報過多と選択の難しさ

商品や情報が豊富な反面、投資初心者には最適なものを自分で選び抜くのが負担になる場合がある。 - 担当者の異動リスク

対面型の証券会社では担当者の定期的な異動があるため、長期的な関係を築きにくいことがある。 - 手厚いサポートは限定的

ネット証券は手軽さが魅力だが、対面での個別相談など銀行のような手厚いサポートは受けにくい。

証券会社は情報量が豊富な分、取捨選択の難しさもあります。初心者の方は、何を達成したいかを明確にし、その目的に沿った提案を受けられるようにすると、混乱を防げます。

事前準備が満足度を大きく左右します。

- 株式投資など、幅広い選択肢の中から積極的に商品を選びたい人

- 専門的な情報やデータを活用して、本格的な資産運用に挑戦したい人

- 担当者と相談しながら、二人三脚で資産運用を進めたい人

NISA相談先③:IFA

IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)は、特定の銀行や証券会社に所属しない、独立した立場の資産運用の専門家だ。

金融機関の営業方針や販売ノルマに縛られず、顧客一人ひとりの状況に合わせて本当に必要な商品を提案できるのが最大の特徴である。

また、担当者の異動がないため、人生の長期的なパートナーとして資産形成をサポートしてくれる頼れる存在となる。

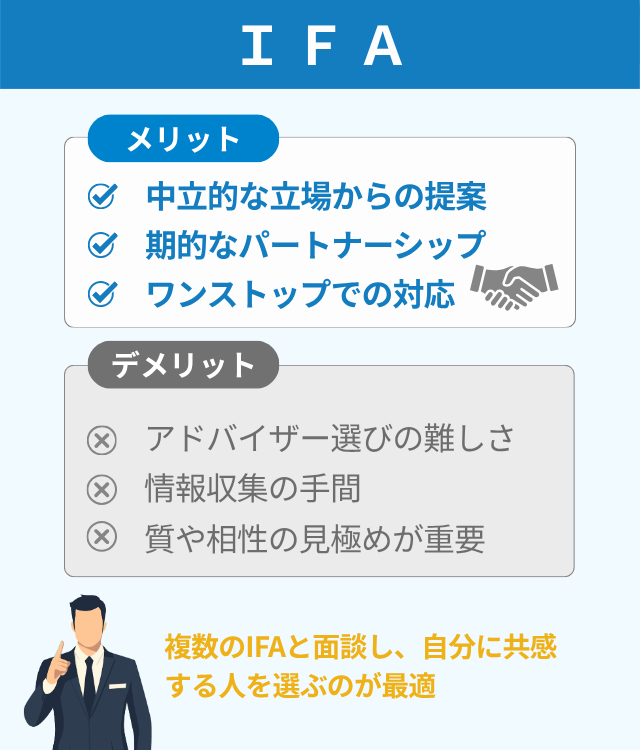

メリット

- 中立的な立場からの提案

特定の金融機関の営業方針に縛られず、幅広い選択肢の中から本当に顧客のためになる商品を提案してくれる。 - 長期的なパートナーシップ

担当者の異動が原則ないため、ライフプランの変化に寄り添いながら一貫したサポートを長期的に受けられる。 - ワンストップでの対応

投資プランの相談だけでなく、実際の金融商品の売買手続きまで一括して任せることができる。

デメリット・注意点

- アドバイザー選びの難しさ

IFAごとに得意分野や投資スタンスが大きく異なるため、自分に合った担当者を見つけるのが難しい場合がある。 - 情報収集の手間

日本ではまだ認知度が低く、信頼できるIFAを探すための情報が限られており、見つけるのに時間がかかる。 - 質や相性の見極めが重要

提案の質や手数料体系はIFAによって様々で、人柄も含めて信頼できる相手かどうかを慎重に判断する必要がある。

IFAは自由度が高い反面、担当者によって提案の質やスタンスが大きく異なります。複数のIFAと面談し、自分の価値観や将来像に共感してくれる人を選ぶことで、より納得のいく資産運用のパートナーと出会える可能性が高まります。

- 金融機関の都合に左右されず、オーダーメイドの投資プランを提案してほしい人

- 担当者の異動を気にせず、信頼できる専門家と長く付き合いたい人

- 相談から実際の運用まで、一人の担当者に一貫して任せたい人

新NISA・つみたてNISAの相談先はどう選ぶ?

まずは、新NISA・つみたてNISAの相談先の選び方について5つのチェックすべきポイントを見ていこう。

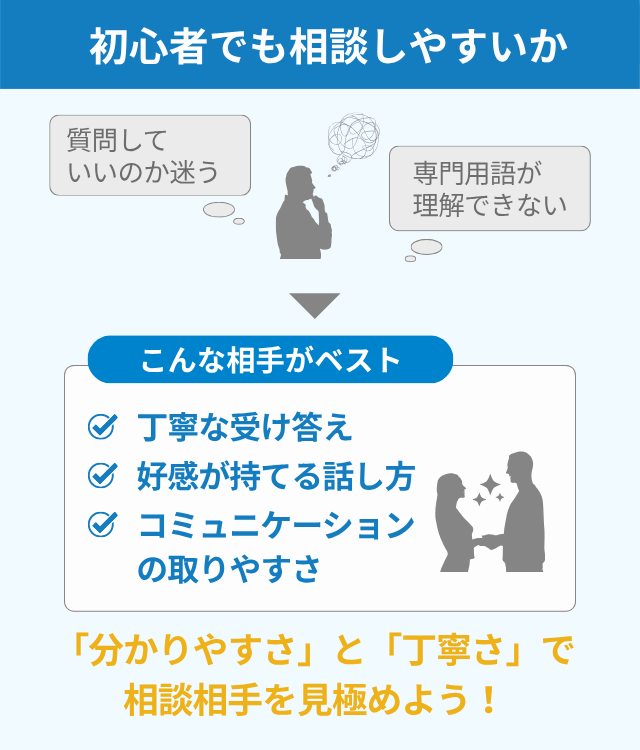

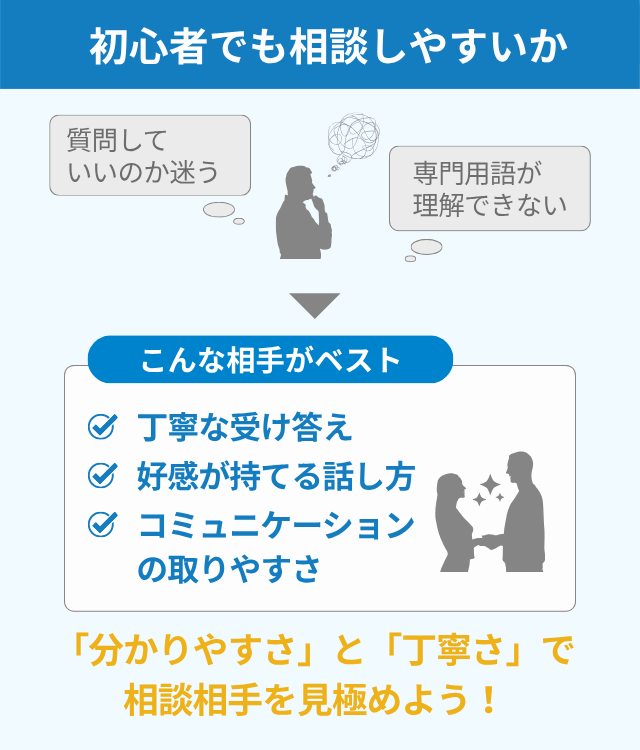

初心者でも相談しやすいか

NISAは仕組みが複雑だ。制度改定もあり、最新のルールに基づいて運用を検討する必要がある。

初心者が新NISAの相談をする場合は、説明の分かりやすさと相談のしやすさが重要だ。

まずは、相談先が初心者にも理解できる言葉で説明できているかに注目する。

見極めるためには、積極的に質問をすることが欠かせない。簡単な質問について真摯に対応してくれるかも重視し、相手がどんな受け答えをするのか確認しよう。

分かりやすさだけではなく、振る舞いや話し方に好感が持てるかどうかも信頼関係を築くうえで重要だ。

担当者とは、しっかりコミュニケーションが取れ、悩みや不安も打ち明けられる関係が望ましい。

例えば、運用中には相場が大きく動いて価格が乱高下する局面に見舞われることもある。市場が不安定なときに気軽に頼れない担当者だと、状況を好転させる機会を逃しかねない。

相談相手との相性は信頼関係の構築に直結します。特に投資初心者の場合、分かりやすい説明や丁寧な対応があるだけで、安心感が生まれるものです。最初の対話の印象は軽視できません。

また、担当者の運用スタイルと自身の投資の希望が合致しているかも大切だ。

担当者のなかにも、積極的な運用が得意な者、安定を重視する者と多種多様なタイプがいる。

初心者向けの運用を得意としていなければ、リスクをとったポートフォリオや運用手法などが提案され、投資プランにズレが生まれる。

できれば、依頼前に、投資への考え方も確認しておきたい。とはいっても、なかなか見極めは難しいだろう。

ならば最低限、目の前の専門家がきちんと自分に向き合って対話をしてくれるかどうかを見分けられるようにしておこう。

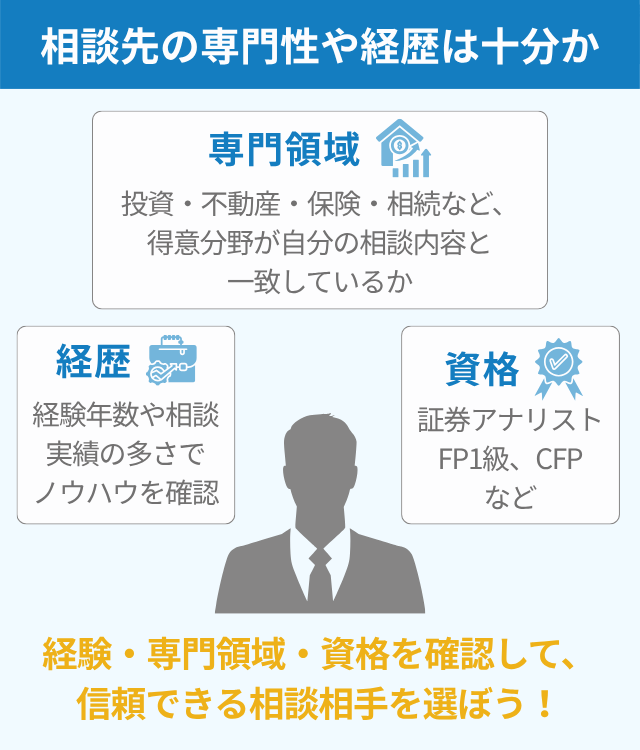

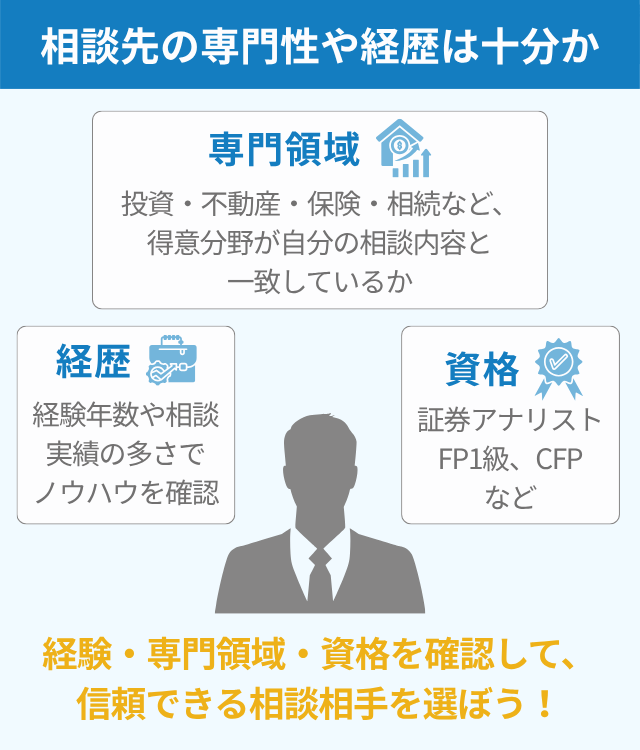

相談先の専門性や経歴は十分か

投資のプロとして十分な知識を持ち合わせていることも選定基準として不可欠だ。

経歴や専門領域、資格をあらかじめ確認し、相談ニーズに合った最適な担当者を見つけたい。

まず、経歴を見ることで、担当者の実務の長さや実績が分かる。長年の業務に携わっている担当者ほど、あらゆる市場環境を経験しており、深みのあるノウハウの提供が期待できるだろう。

次に、専門領域の確認が欠かせない。お金の相談と一口に言っても、範囲は投資、不動産、保険、相続など多岐にわたる。

そのため、適切なアドバイスを受けるためには担当者の得意とする領域と相談したい内容が合っているかを確認することが重要だ。

得意領域を判断する方法の1つとして、保有している資格を確認するのも良い。

例えば、証券アナリストや、FP1級、CFP、宅建、税理士などの資格を保有していれば、一定の専門性が担保される。

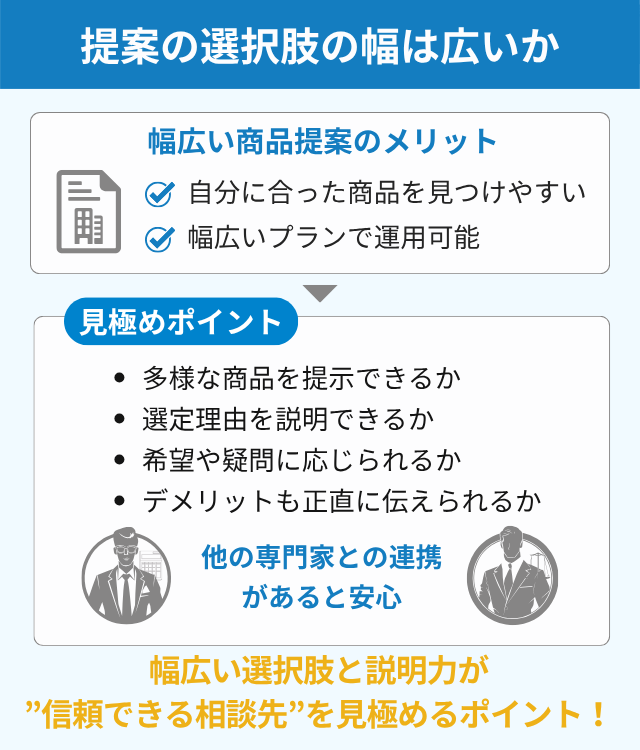

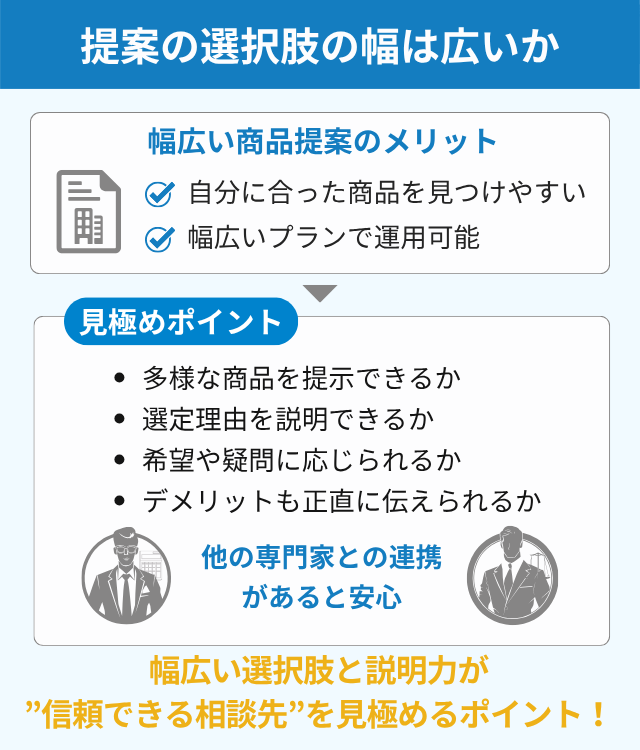

提案の選択肢の幅は広いか

NISAの相談先選定において、取り扱い商品の多様性は重要な判断基準である。

特定の商品の枠にとらわれないことが、最適なプランの提案に繋がるからだ。

金融機関によっては、自社グループの投資信託や、販売手数料の高い特定の商品を優先的に勧めるケースもある。取り扱い商品が限定的だと、その限られた選択肢の中からプランを組むことになり、必ずしも相談者にとって最良の提案になるとは限らない。

一方で、幅広い金融商品を取り扱う相談先であれば、非常に多くの選択肢の中から、あなたの年齢やライフプランに最適な商品を組み合わせ、オーダーメイドのプランを提案してくれるだろう。

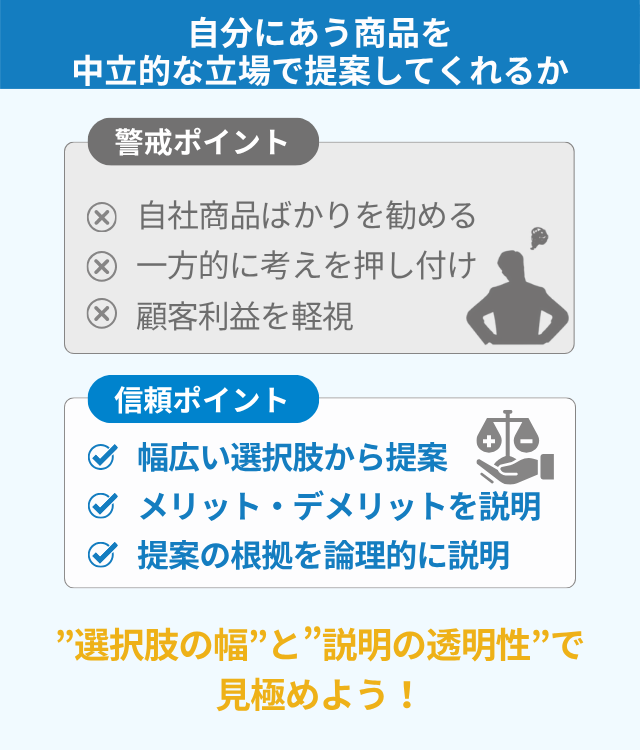

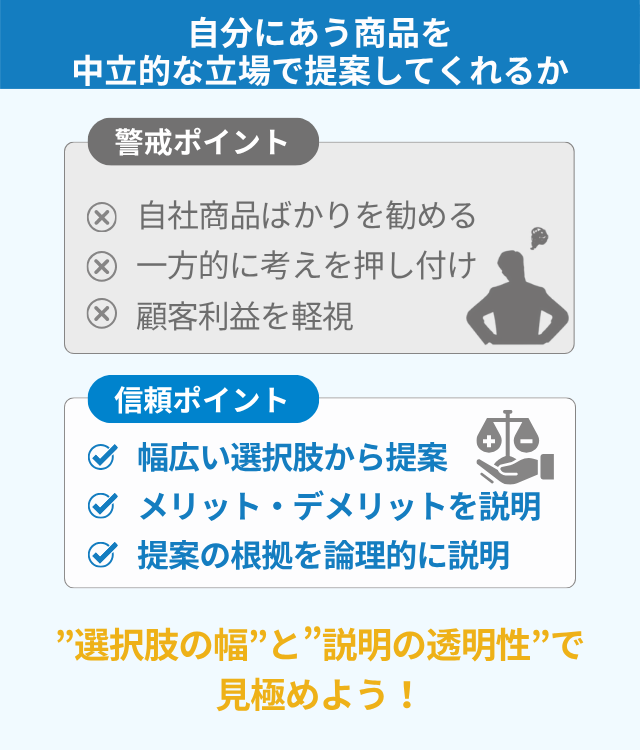

自分にあう商品を中立的な立場で提案してくれるか

近年、金融機関による顧客本位の業務運営が求められているものの、実際には会社のノルマや方針を優先した営業活動が行われているケースも少なくない。

相談先を選ぶ際には、「中立的」を謳う金融機関やアドバイザーであっても、実際の提案内容は、自社の商品に限られている場合がある。

表面的な「中立性」にとらわれず、具体的な提案内容や対応を精査することが重要だ。

本当に中立的な提案を見極めるには、「提案された商品以外の選択肢についても説明してくれるか」を確認すると良いでしょう。複数の商品を比較した上で、メリット・デメリットを丁寧に説明してくれるアドバイザーは信頼に値します。

信頼できる相談先の特徴は、顧客一人ひとりのニーズや目的に合わせて、特定の会社や商品に偏ることなく、幅広い選択肢の中から商品を提案できることである。

その際、提案の根拠を明確に説明し、「なぜこの商品が適しているのか」を論理的に解説できることが望ましい。

一方で、顧客のニーズを十分に理解しようとせず、アドバイザー自身の考えを一方的に押し付けるようなアプローチには警戒が必要である。

メディアでも指摘されているように、営業成績を重視するあまり、顧客の利益を軽視する事例も報告されている。

そのため、相談先を正式に決める前に、複数の相談先と面談し、その対応や提案内容を比較検討するのがおすすめだ。

特に、顧客の立場に立って投資プランを策定し、長期的な資産形成をサポートする姿勢があるかどうかを見極めることが、適切な相談先選びの決め手となる。

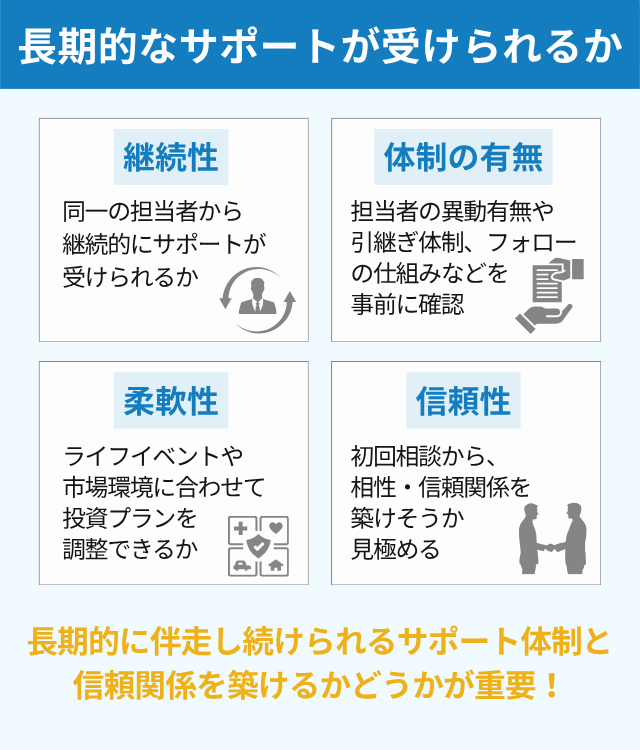

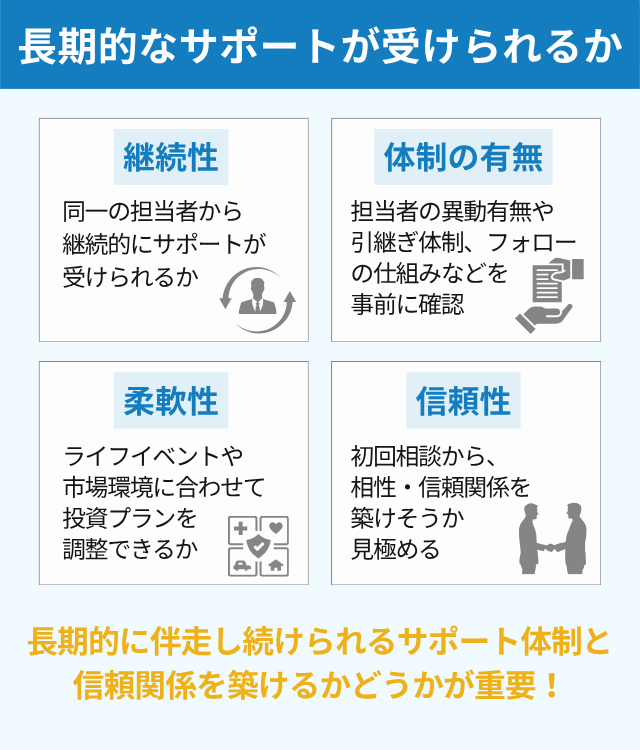

長期的なサポートが受けられるか

相談先選びで見落としがちなポイントが、長期的なサポート体制の確認だ。

新NISAは長期の資産形成を目的とした制度であり、一度の相談で終わるものではない。

そのため、同一の担当者から継続的なサポートが受けられるかどうかは、大切な判断基準となる。

資産運用を成功に導くためには、ライフステージや市場環境の変動に応じて、適切なアドバイスを受けられる体制が不可欠である。

その時々に合わせて投資プランを柔軟に調整する必要があり、そのためには相談先との安定した関係性が欠かせない。

資産運用は一度の判断で完結するものではなく、人生や相場の変化に応じて調整していくものです。相談先が将来にわたって伴走してくれる存在かどうかは、安定した資産形成における鍵となります。

具体的には、担当者の異動有無や引継ぎ体制、フォローアップの仕組みなどについて、事前に確認しておくことが望ましい。

これらの仕組みが整っていない場合、長期の資産形成に支障をきたす可能性がある。

資産運用は短期的な成果を追求するものではなく、長期的な視点で取り組むべき課題だ。

そのため、相談先には単なる商品提案だけでなく、資産運用のパートナーとして長期間にわたって一貫したサポートを提供できる能力が求められる。

結婚や子育て、転職・退職といったライフイベントを考慮した、総合的な相談を受け付ける親身な相談先であれば、非常に信頼できると言えるだろう。

初回相談の時点から、長期的な関係を構築できそうかどうか意識し、担当者との相性や信頼関係を慎重に見極めることが、将来の安定した資産形成につながる。

NISA相談で避けるべき相談先【保険会社・保険代理店・FP】

NISAの相談先として、適切とは言えない先もある。

ここで紹介する相談先は資産運用以外の専門性を持っており、投資ニーズをカバーしきれない懸念がある。

詳しく見ていこう。

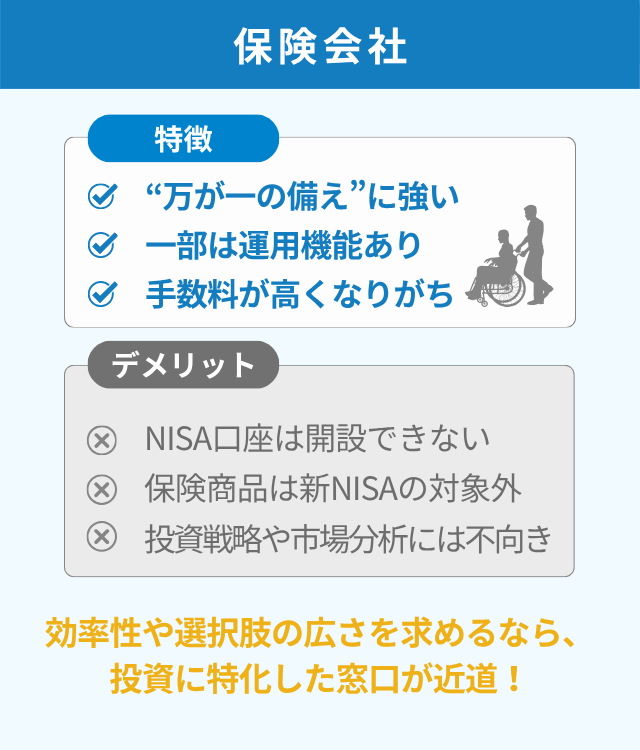

保険会社

保険会社はケガや病気の保障など、万が一の備えを主体とした商品の扱いに特化している。

変額保険や外貨建て保険など、資産運用の機能を持つ商品も一部提供しているが、あくまでも保険商品のひとつであり、純粋な投資商品とは性質が大きく異なる。

保険機能と投資機能を組み合わせた商品は、一般的に手数料が高額になる傾向があり、投資の観点からは必ずしも効率的とは言えないケースも多い。

そもそも新NISAの相談先として保険会社が適切でない最大の理由は、NISAの口座開設は保険会社では行えない点にある。

保険商品も新NISAの対象となっていない。

また、保険会社の営業担当者は保険商品についての専門知識は豊富だが、金融市場全般への理解や資産運用に関する専門性は、銀行や証券会社の担当者と比較して十分とは言えない場合が多い。

市場動向の分析や投資戦略の構築といった、資産運用に不可欠なアドバイスを期待することは難しい。

保険には保険の良さがありますが、投資を目的とする場合は“目的に応じた手段を選ぶ”ことが大切です。資産形成の効率性や選択肢の広さを求めるなら、投資に特化した窓口を選ぶ方が有利です。

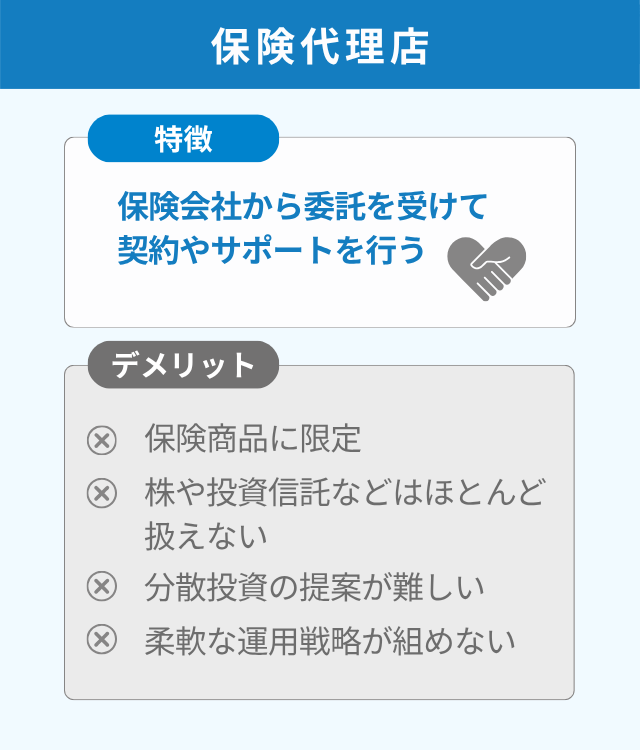

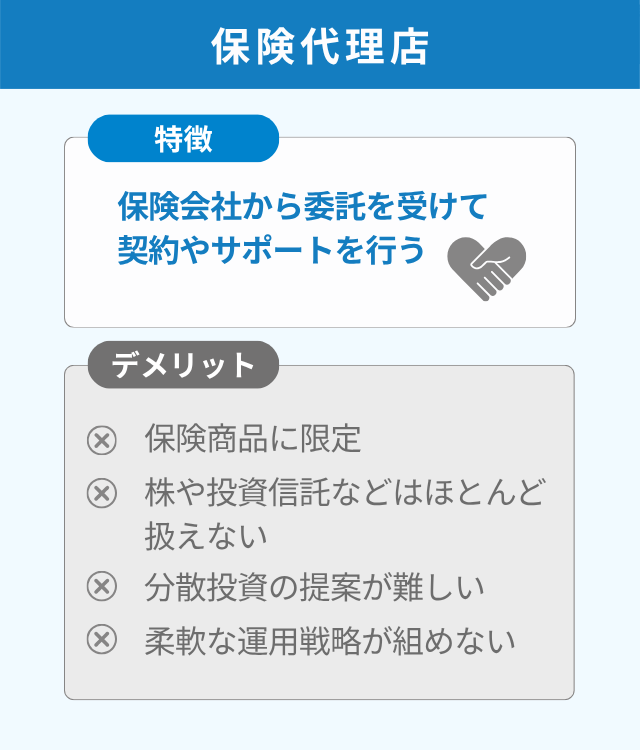

保険代理店

保険代理店は、保険会社から委託を受けて保険契約の販売や専門的なサポートを提供している。

しかし、NISAなどの投資相談先としては、十分ではない。

大きな問題点は、提案できる商品が保険商品に限定されてしまうことだ。(ただし、金融商品仲介業等を兼務している場合は除く。)

顧客が抱える資産形成の課題に対して、保険商品での解決を優先的に提案する傾向が強い。

たとえば、老後資金や教育資金の準備といった長期的な資産形成ニーズに対しても、保険商品での対応を推奨せざるを得ないといった事情がある。

しかし、保険は本来、予期せぬリスクに対する経済的損失を補填するための商品であり、資産形成を主目的とした商品ではない。

保険代理店では株式や投資信託など、一般的な金融商品を取り扱っていないケースがほとんどである。

結果として提案できる運用方法が制限され、分散投資の観点からも十分な提案を受けることが難しい。

資産形成の目的や期間、リスク許容度に応じた柔軟な運用戦略を構築することができず、結果として効率的な資産形成の妨げとなる可能性が高い。

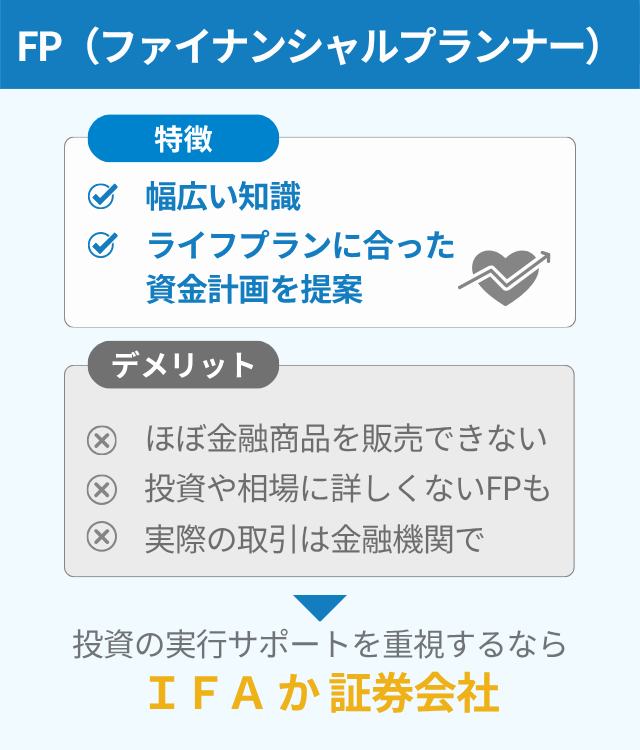

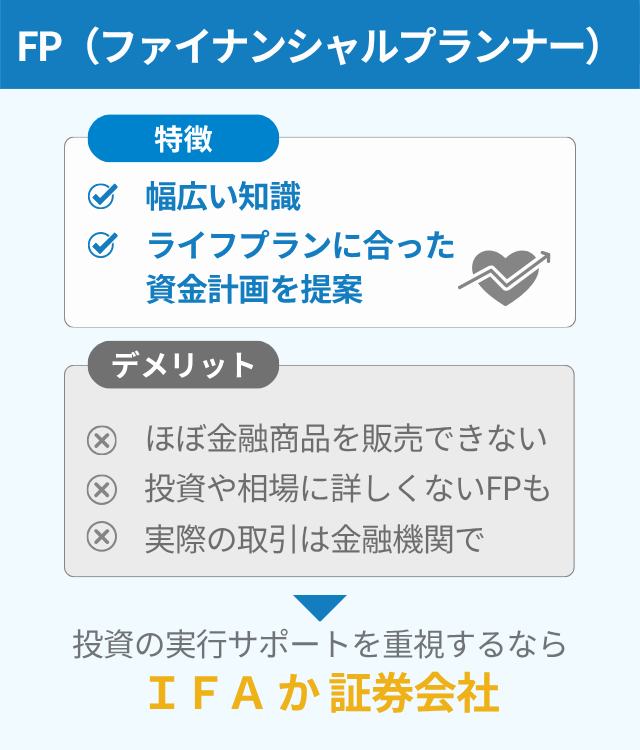

FP(ファイナンシャルプランナー)

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、個人の資産形成を総合的に支援する専門家として知られている。

家計の見直しや住宅ローン、税制、相続など、幅広い分野での知識を持ち、顧客のライフプランに応じた資金計画を提案している。

しかし、NISAなどの投資相談先としては、いくつか制約がある。

まず、FPは金融商品の販売や仲介を行う資格を持っていないことが多い。

具体的な資産運用の商品の提案や取り扱いは、証券外務員資格を有し、金融商品取引業者または金融商品仲介業者としての登録がない限り関与できない。

また、FPの専門分野は個人によって大きく異なる。

資産設計や保険商品に特化したFPの場合、投資や金融市場に関する専門知識が十分でないケースも少なくない。

そのため、NISAに関する相談をしても一般的な説明に留まり、相場の傾向を踏まえた具体的な戦略や商品選択のアドバイスを得ることは難しい。

さらに、投資相談を行える体制が整っていたとしても、実際の取引は別の金融機関で行う必要があり、相談から実行までの一貫したサポートを受けられない。

FPは幅広い知識を持つ一方で、具体的な投資商品の提案には限界もあります。資産運用の実行段階までしっかりサポートを受けたいなら、IFAや証券会社など実務対応が可能な相談先を選びましょう。

NISAのこと、

誰に相談する?

簡単な質問に回答するだけ!

あなたに合う資産運用アドバイザーを紹介

\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /

新NISAを相談する前に準備すべき5つのポイント

相談先選びと同時に欠かせないのが、相談前の下準備だ。

相談者側の準備があらかじめ整っていれば、担当者はニーズに合わせた最適なプランを提案しやすく、運用効果が大きく高まる。

次の5つのコツを掴み、相談のメリットを100%活かせるようにしてほしい。

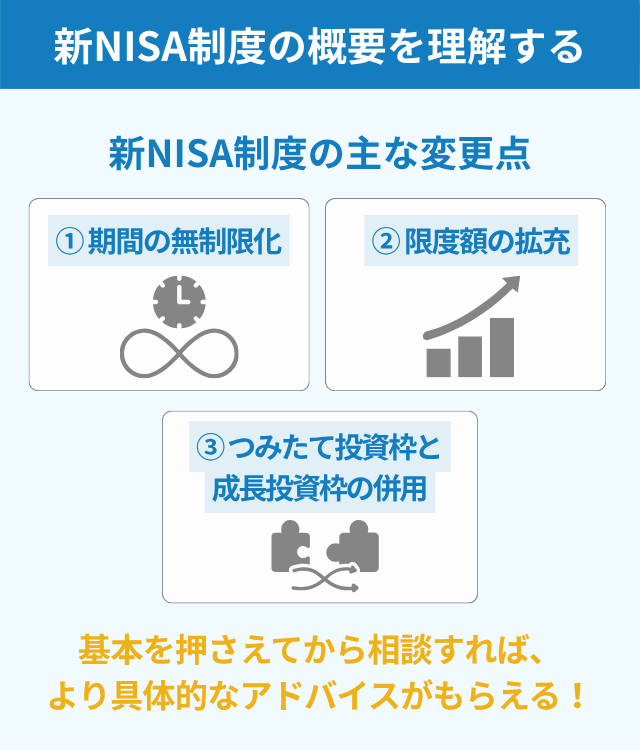

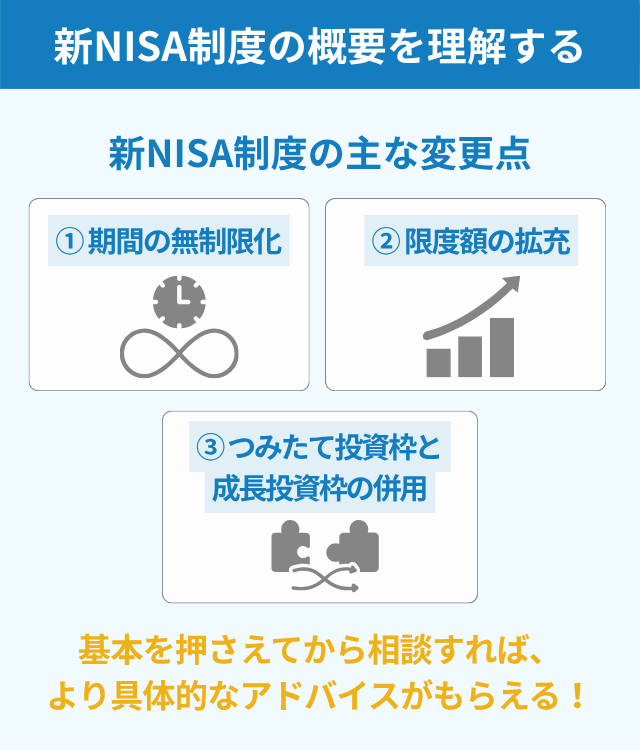

新NISA制度の概要を理解する

相談の前に新NISAの基本事項を自身で理解しておくと、スムーズだ。

どこまで分かっていて、どこが理解しづらいかを把握しておくと質問もしやすい。

そのために、2024年から始まった新NISA制度の主な変更点を3つ押さえておこう。

- 保有期間の無制限化

非課税で運用できる期間の制限がなくなり、恒久的に保有できるようになった - 投資限度額の拡充

年間投資枠と保有限度総額が大きくなり、より多くの資金を運用できるようになった - つみたて投資枠と成長投資枠の併用

選択制だった成長投資枠とつみたて投資枠が、併せて利用可能となった

なお、成長投資枠とつみたて投資枠の違いは次の通りである。

| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |

|---|---|---|

| 投資対象商品 | 国内外の株式、投資信託、ETF | 分散投資と長期運用に適した投資信託 |

| 年間投資枠 | 240万円まで | 120万円まで |

| 買付け方法 | 積立・都度買付け | 積立のみ |

| 非課税保有限度額 | 合計1,800万円、成長投資枠のみ1200万円の内枠あり | |

新NISAは、保有期間や投資枠が拡大し、資産の成長をより後押しできるようになった。

特に、長く運用するほど、非課税の効果をより実感できる。

事前に新NISAを理解しておくことで専門家との会話がかみ合いやすくなり、限られた相談時間を有効に活用できるはずです。

より具体的なアドバイスももらえるでしょう。

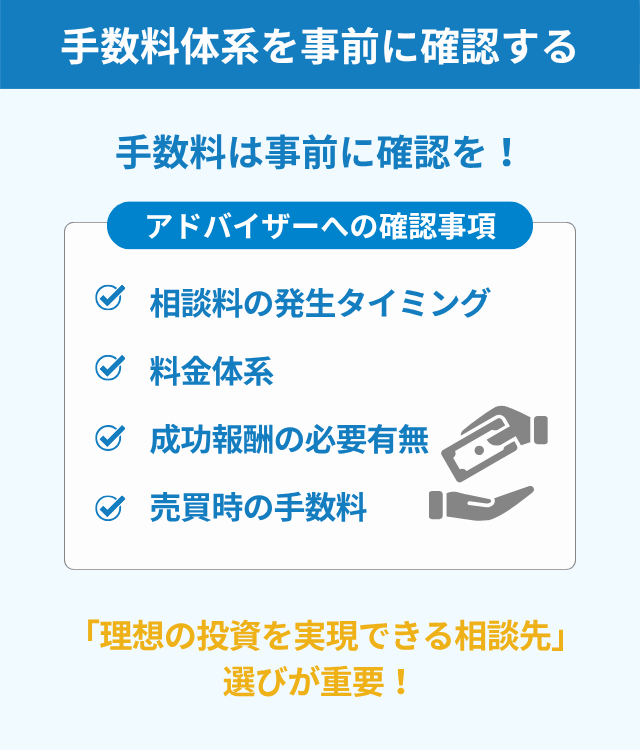

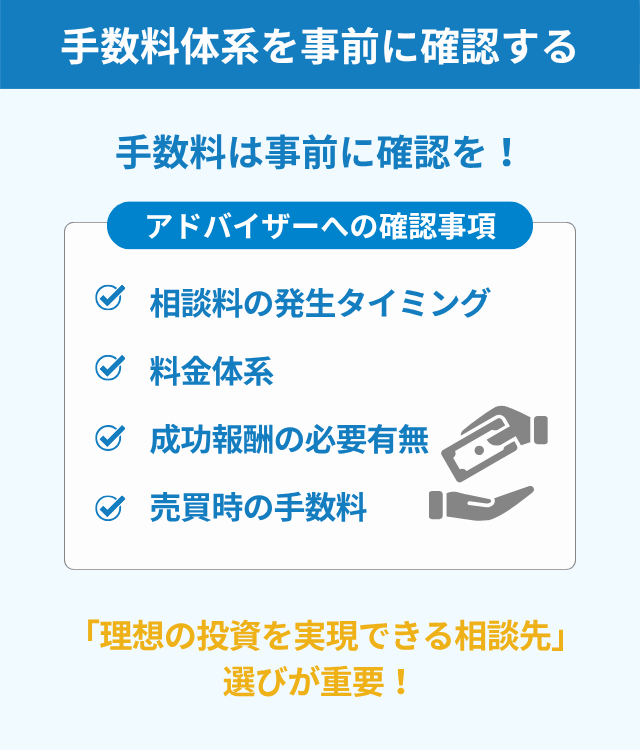

手数料体系を事前に確認する

相談に関わる料金についても、あらかじめ確認をしておきたい。

事前に把握しておかないと、実際運用を始めた際に想定外の費用が発生しかねない。

手数料はたとえ数パーセントといったわずかな額でも、積み重ねれば大きなコストとなる。

アドバイザーを正式に依頼する前に、以下の費用について尋ねておくと良い。

- 相談料はどの時点から発生するか

- 料金体系(相談時間や資産額によるのか)

- 成功報酬は別途必要か

- 売買時の手数料はどのくらいか

アフターフォローや資産運用前の事前相談にも費用が発生するケースがあるため注意するべきだ。

「当然無料だろう」と思う内容であっても、念のため費用について聞いておこう。

手数料についてしっかり把握しておくことは大切だ。

しかし、初期費用や手数料の安さだけを重視し、相談先を探すのは最優先事項ではない。

「自分の理想とする投資」をイメージして実現できるのはどの相談先かを考えるのも大切である。

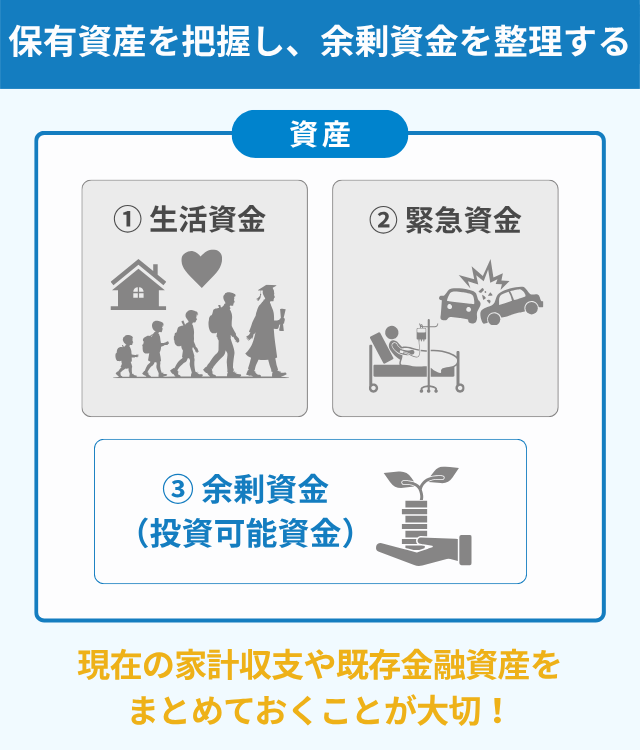

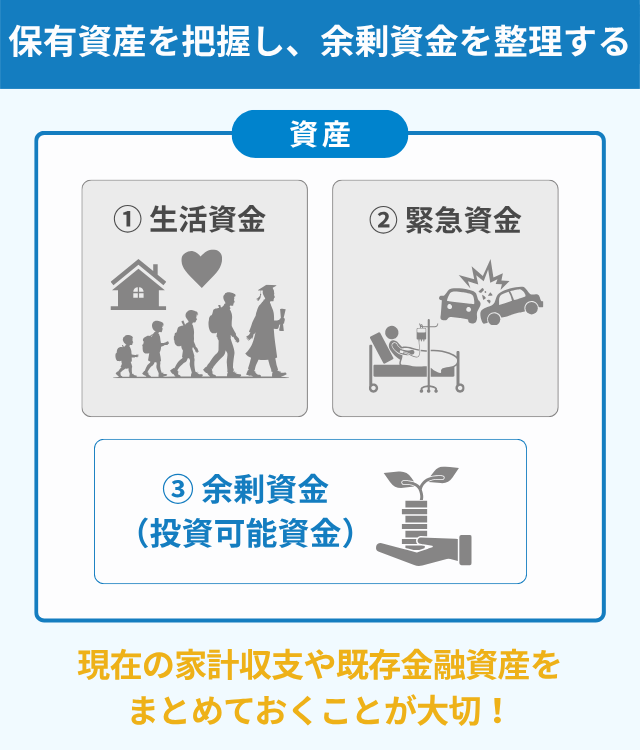

保有資産を把握し、余剰資金を整理する

自分が実際にどのくらいの金額を投資に回せるのか、現在の資産状況についても整理しよう。

資産は「生活資金」「緊急資金」「余剰資金」の3つに分けて考えてほしい。

生活資金は、日々の生活費はもちろん、結婚資金や不動産購入の頭金、子どもの教育資金など、数年以内に必要となる費用も含める。

これらは、投資に回すべきではない資金となる。緊急資金は、突発的な出費や収入減に備えるための資金だ。

目安として、月収の4〜6か月分程度を準備しておくことが望ましい。

この2つの資金を確保した上で残ったものが、投資に向けられる余剰資金となる。

NISAは長期運用が基本となるため、途中で資金を取り崩すことのない金額を見極めることが重要だ。

相談時には、家計の収支状況や住宅ローンなどの利用状況をまとめておくと良い。

すでに金融商品を保有している場合は、取引残高報告書なども用意しておくと、より具体的なアドバイスを受けることができるだろう。

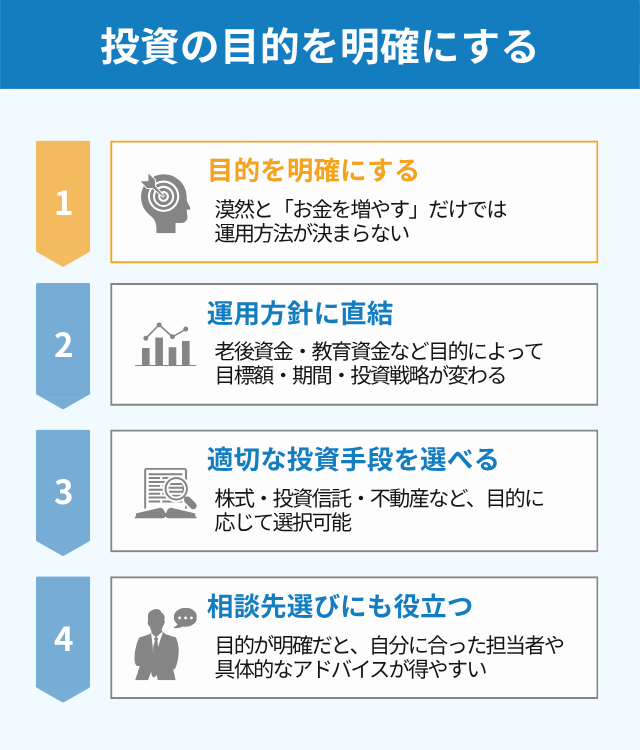

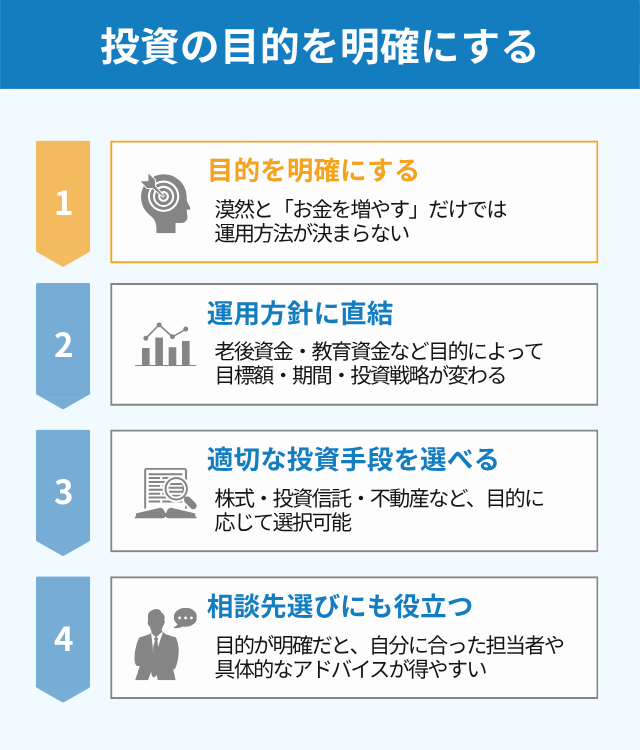

投資の目的を明確にする

NISA相談を効果的に進めるには、投資の目的を明確にしておきたい。

漠然と「お金を増やしたい」といった目的では、最適な運用方法を見出すことは難しい。

運用の目的によって、選ぶべき金融商品や投資手法が大きく異なってくるからだ。

例えば、老後の生活資金を準備したい場合と、子どもの教育資金を用意したい場合では、目標金額や運用期間が異なり、おのずと取るべき投資戦略も変わってくる。

何のために資産形成をしたいのかが明確になれば、株式や投資信託、不動産など、どの投資手段が適しているかも、およそ見えてくる。

目的の明確化は、適切な相談先を選ぶ際の重要な判断材料にもなる。

事前に投資の目的をしっかりと固めておくことで、相談時により有意義な議論が可能となり、自分に最適な担当者を見つけ出せる可能性が高まるのだ。

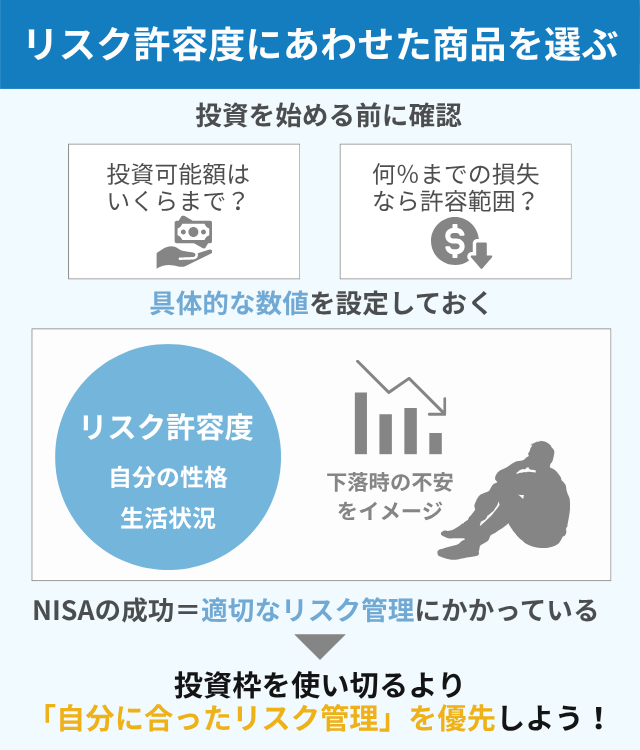

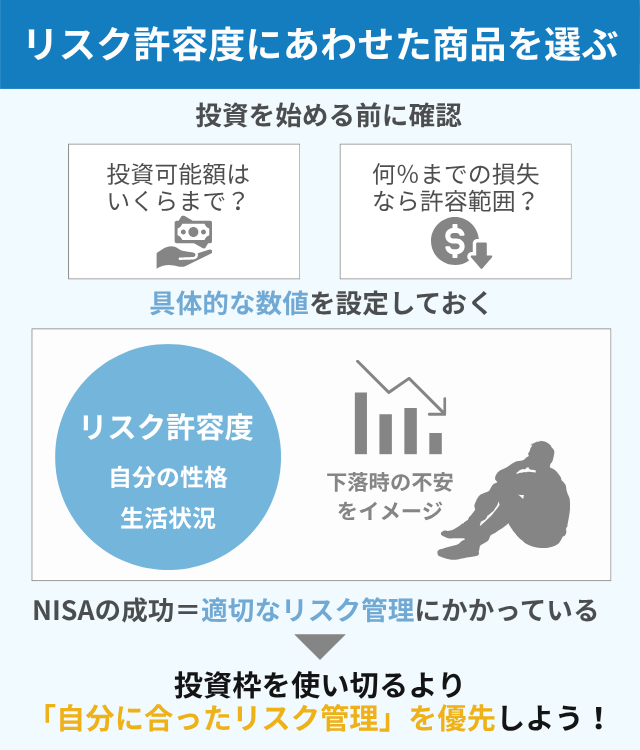

リスク許容度にあわせた商品を選ぶ

投資を始める前に、「投資可能額はいくらまでか」「何パーセントまでの損失なら許容できるか」といったリスクに対する具体的な数値を自身で設定しておくことも望ましい。

新NISA制度では年間投資枠が拡大され、より多くの資産形成の機会に恵まれている。

しかし、投資枠が増えることで投資判断が甘くなるリスクもある。

「投資枠を使い切りたい」という思いから、自身のリスク許容度に合わない商品を選ぶ可能性も懸念される。

そのため、NISA口座での投資を始める前に、自身のリスクの受け入れ度合いを正しく把握しておくことが重要だ。

リスク許容度は、自分の性格や生活状況と深く関わります。

資産額だけでなく、「下落時にどう感じるか」をイメージしておくことが、長期で安定した運用を継続する上での重要な土台になります。

また、NISAは、他の投資口座との損益通算ができないという特徴がある。

一般口座や特定口座では投資による利益と損失を相殺できるが、NISA口座で発生した損失はそのまま確定してしまう。

NISA投資の成功は、適切なリスク管理にかかっている。

投資枠をめいいっぱいを利用するよりも、自身の許容度に合った堅実な投資判断を優先すべきであることを、忘れてはならない。

新NISA投資の相談先は「資産運用ナビ」で探そう

NISAの相談先について迷いがある方におすすめしたいのは、運用のプロを選べるツール「資産運用ナビ」だ。

この章では、NISA相談で活用してほしい先と、アドバイザーの探し方について解説する。

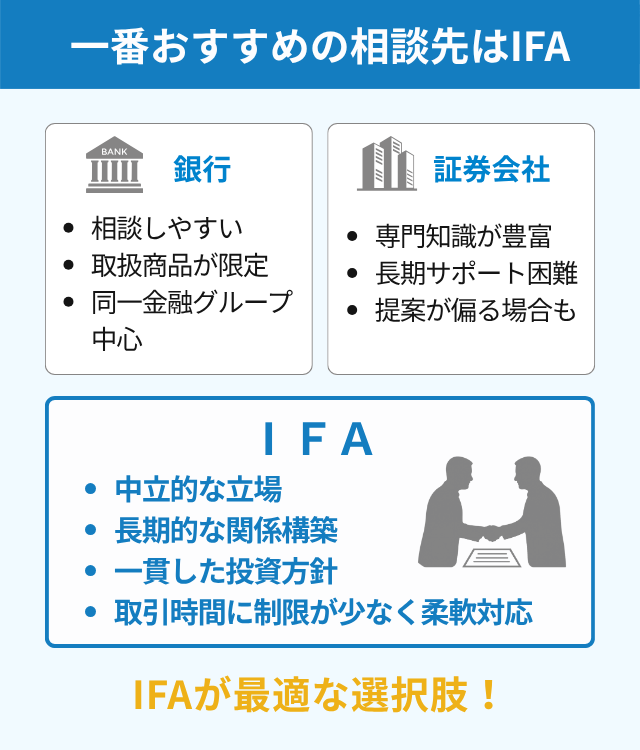

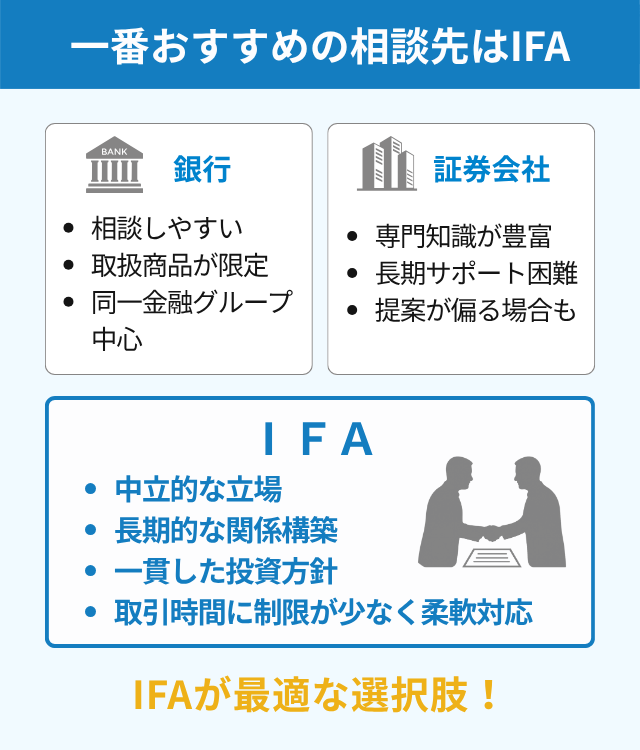

一番おすすめの相談先はIFA

新NISA・つみたてNISAの相談先として、銀行・証券会社・IFAの3つを紹介した。

その中でもおすすめなのは、資産形成の相談先として重要な要素を最も広く満たしているIFAである。

銀行は身近で相談しやすい反面、取扱商品に限りがあり、同一金融グループの商品に限定して扱っていることが多い。

証券会社は投資の専門家として豊富な知識を持つものの、担当者の異動により、長期的な関係構築が難しいというデメリットがある。

さらに、証券会社自体の販売方針が提案内容に影響与えることも否定できず、完全な中立性という点では課題が残る。

一方、IFAは特定の金融機関に属さない独立した立場からアドバイスが可能だ。

また、担当者の異動がないため、時間をかけて信頼関係を築きやすく、一貫した投資方針でのサポートが叶う。

さらに、平日夜間や休日の相談、自宅やオンラインでの面談など、顧客のライフスタイルに合わせた柔軟な対応も可能だ。

投資初心者にとって、信頼できる相談相手を見つけることは資産形成の第一歩である。

そのため、専門性と中立性を兼ね備え、長期的な伴走者となれるIFAは、NISAの相談先として最適な選択肢と言える。

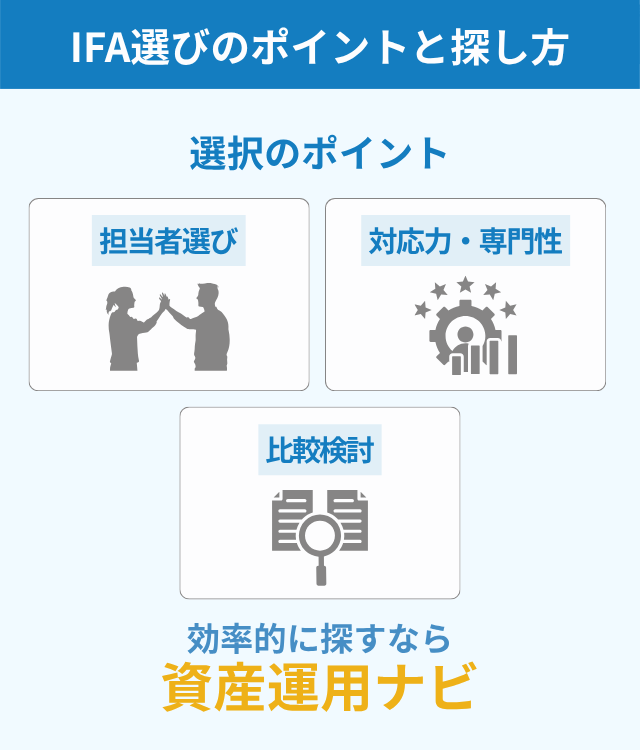

IFA選びのポイントと探し方

銀行や証券会社での運用相談は、担当者を自由に選べないという大きな制約がある。

また、定期的な異動により、同じ担当から継続的なサポートを受けられない可能性が高い。

一方、IFAは投資家自身が担当者を選択でき、長期的な関係構築が可能だ。

しかし、IFAを選ぶ際は慎重な判断が欠かせない。

IFAはそれぞれ得意分野や主要な顧客層があり、相談ニーズがマッチしていなければ、適切なアドバイスを受けられない可能性がある。

例えば、初心者が資産数億円の富裕層に特化したIFAに依頼をしても、実践的な助言は得られにくい。

最適なIFAを選ぶには、自分と同じような資産背景の顧客を持つアドバイザーを探すことが大切だ。

多くのIFAは初回無料相談を実施しているため、実際に話して担当者の専門性や対応力を確認することが望ましい。

できれば複数のIFAと面談し、多くの情報や視点を得た上で、最適な相談相手を見つけたい。

しかし、個別に情報収集や比較検討を行うのは容易ではない。

そこで「資産運用ナビ」という効率的にIFA選びを進められる、専門サービスがある。

資産運用ナビについて

IFA検索サービス「資産運用ナビ」は、全国のIFAデータベースから、あなたの希望条件に合った担当者を無料で紹介している。

利用方法はシンプルで、専用フォームに希望条件を入力するだけだ。

資産状況や運用目的はもちろん、投資への考えを考慮した上で、最適なIFAを選定する。

紹介されたIFAはプロフィールが公開され、経歴や得意分野、主な顧客層など確認できる。気になれば、相談依頼をするという流れだ。

面談は、オンラインにも対応しているため、忙しい方でも自宅にいながら気軽に専門家のアドバイスを受けることが可能である。

紹介料・相談料は原則かからず、複数のIFAと初回面談を行っても費用は一切発生しない。

じっくりと時間をかけて相性を見極められるため、長期的なパートナーとして信頼できるIFAとの出会いが期待できるだろう。

新NISA・つみたてNISAを活用した資産形成を検討している方は、「資産運用ナビ」で無料相談を試してみてはいかがだろうか。

中立性と継続的な支援がIFAの強みですが、得意分野や提案スタイルはそれぞれ異なります。「どんなサポートが受けられるか」「どんな姿勢で話をしてくれるか」に注目し、自分にとって信頼できる相手かを見極めましょう。

新NISAの相談は専門家と進めよう

新NISA・つみたてNISAを活用した資産形成は、専門家のサポートを受けることでより効果的な運用成果が期待できる。

投資に関する不安や悩みは1人で抱え込まず、プロの客観的なアドバイスを得て、最適な投資方針を見つけてほしい。

本記事では適切な相談先として、銀行・証券会社・IFAを紹介した。

3つの相談先には異なる特徴があり、投資家の状況や目的に応じて最適な選択肢は変わってくる。

その中でも長期的な資産形成を目指すNISAにおいては、中立的な立場で継続的なサポートが受けられるIFAを頼るのが有力な選択肢だ。

とはいえ、IFAならどの担当者でも良いというわけではない。

投資方針や相性など、様々な観点から自分に合ったアドバイザーを選ぶ必要がある。

資産形成は、長きにわたる挑戦である。

だからこそ、信頼できるパートナーとの出会いが欠かせない。

ぜひ「資産運用ナビ」であなたの資産形成を支えてくれる最適なアドバイザーを見つけ、着実な資産形成を実現してほしい。